“Noi antimoderni”. Intervista con Antoine Compagnon

di Marco Dotti

Parigi, Gennaio 2005.

ESISTE un atteggiamento, complesso e affascinante al tempo stesso, che si potrebbe definire, a rigor di logica, e in senso forte, «antimoderno».

«È morto per il disgusto provato nei confronti della vita moderna: il 4 settembre l’ha ammazzato». Con queste parole, Gustave Flaubert annunciava alla principessa Matilde la scomparsa dell’amico e maestro Théophile Gautier.

La guerra, la sconfitta, la Comune e l’affermazione, dopo il 4 settembre del 1870, di una Terza repubblica che ai suoi occhi appariva senza rasserenanti qualità, avevano prodotto in Gautier una sorta di «avversione per l’infezione moderna», consumandolo fino allo stremo delle forze.

Dietro queste parole – osserva Antoine Compagnon, critico letterario, docente alla Columbia e alla Sorbona – è possibile cogliere i tratti di un atteggiamento, complesso e affascinante al tempo stesso, che si potrebbe definire, a rigor di logica, e in senso forte, «antimoderno». Tradizione estetica con evidenti ricadute teologico-politiche che percorre gli ultimi due secoli della storia letteraria francese – dall’alba della controrivoluzione, al tramonto della «divine surprise», come Maurras definiva la presa del potere, senza colpo ferire, da parte del maresciallo Pétain – , l’antimodernità appare, nell’analisi di Compagnon, segnata da tratti distintivi tanto precisi, quanto per loro natura ambivalenti.

L’ossessiva insistenza sul peccato originario della Rivoluzione, l’estetica del sublime, una morale segnata dal pessimismo, ma anche uno stile imprecatorio e violento fanno dell’antimodernità un fenomeno non risolvibile in clichés di maniera e irriducibile, pertanto, a un mero neoclassicismo accademico, conservatore e tradizionalista. Nozione «stimolante ma caduca», la modernità, si chiedeva Leiris, «non ha forse, quasi fosse un antidoto al suo stesso nome, cessato di essere moderna?» È proprio nel solco aperto da questa contraddizione che nasce, si sviluppa e forse muore, il fenomeno dell’antimodernità dei moderni, uomini di genio «travolti dall’incalzare della storia, ma incapaci di farsene una ragione, elaborando il proprio lutto». A quindici anni esatti dalla pubblicazione di un altro suo lavoro dedicato all’argomento, il fortunato I cinque paradossi della modernità (Il Mulino), Antoine Compagnon – autore, tra l’altro, di Proust tra due secoli (1992) e Il demone della teoria. Letteratura e senso comune (2000), entrambi da Einaudi – ha deciso di tornare sulla questione con un libro che, come il precedente, non mancherà di richiamare attenzione e suscitare polemiche.

Ne Les Antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes edito nella collana «Bibliothèque des idées» di Gallimard (2005), Compagnon delinea alcune caratteristiche comuni agli avversari della modernità, ma offre pure una serie di ritratti di scrittori, da Barthes a Gracq, da Benda a Péguy, che «non si sono fatti ingannare», cercando, con tutte le forze, di resistere al fascino sottile, e ai loro occhi perverso, di una modernità da sempre data in declino.

Conservatori, reazionari, tradizionalisti o neoclassici: chi sono, in sostanza, gli antimoderni?

Sono moderni lacerati, carichi di odio di sé, o quantomeno di dubbi su di sé, proprio in quanto moderni. Più correttamente, nei loro confronti, potremmo parlare di un «antimodernismo dei moderni», oppure della loro resistenza alla modernità o, meglio ancora, dell’ambiguità di questi moderni, con Chateaubriand e Baudelaire a fare da modelli. «Cerco altro. Non c’è più nulla da fare qui, il re è spacciato e non ci sarà alcuna controrivoluzione», affermava proprio Chateaubriand, dopo la scossa del 1789, per spiegare le ragioni del suo viaggio in America. Questi antimoderni non sono dunque dei semplici conformisti dell’antimodernità, quanto, piuttosto, dei non-conformisti della modernità. Il mio nuovo libro è, di fatto, la continuazione de I cinque paradossi della modernità, e, in particolare, tratta di un sesto paradosso, che potremmo considerare come il padre di tutti i precedenti. I veri moderni – ecco la questione – sono degli antimoderni, non semplici vittime del moderno o ingenui reazionari. Il parallelo tra Joseph de Maistre e Bonald risulta, a questo proposito, illuminante. «La loro natura intellettuale è opposta», scriveva Emile Faguet. De Maistre «è un pessimista» che esaspera la presenza del male, mentre Bonald appare come «un ottimista» che intravede «l’ordine e le cose immanenti al mondo». L’uno è complesso e capzioso, l’altro ha il sistema più semplice e più diretto. Uno è paradossale a oltranza, e crede troppo semplice per essere vera una idea che non sorprenda, l’altro non vorrebbe dire nulla che non fosse assolutamente tradizionale e eterna. Uno è un abile «mistificatore» e sfida lo scandalo al servizio della verità, l’altro è «preciso, sincero e di una probità intellettuale assoluta». In breve, da una parte abbiamo «un meraviglioso sofista» e, dall’altra, «uno scolastico cocciuto». Capirà che ciò che mi interessa è proprio questo: il capzioso, l’irriverente, l’eccessivo, il mistificatore e il pessimista. In altri termini, una sorta di dandy. Non è un sofisma, dunque, distinguere gli antimoderni dai semplici reazionari.

La questione dell’«antimodernità dei moderni» va comunque circoscritta, tanto nel suo punto iniziale, quanto, soprattutto, nel suo termine ad quem. Si correrebbe, altrimenti, il rischio di ridurla a etichetta generica e suggestiva, buona per tutte le occasioni, ma inutile dal punto di vista della sua resa critica effettiva.

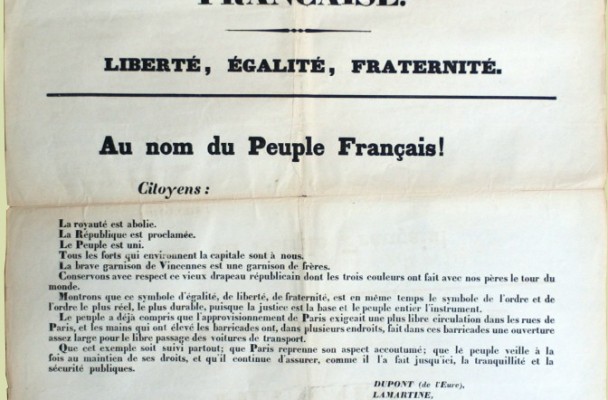

Senza dubbio.Parlando di «antimodernità dei moderni»mi riferisco a un impulso che si ricollega all’annosa disputa tra antichi e moderni, con la particolarità – e il paradosso – che gli antichi sono stati i moderni e i moderni gli antichi. Intendo dire che, a cose fatte, è in questi termini che sono stati considerati dalla posterità, poiché gli antichi sono sopravvissuti più dei moderni. Antimoderni ce ne sono sempre stati. L’impronta elegiaca del Tempus fugit si ritrova un po’ ovunque. Ma come parlare di antimoderni in un senso forte prima del trionfo della «metafisica moderna» – per usare le parole di Péguy – avvenuta con la Rivoluzione francese? L’antimoderno come pensiero recondito dei moderni, come diffidenza nei riguardi del dogma della metafisica moderna, ossia del progresso, appare proprio in contemporanea con questo dogma, configurandosi come suo rovescio. Certe costanti della variante storica del temperamento antimoderno appartengono al Diciannovesimo e al Diciottesimo secolo: la contro-rivoluzione, l’antilluminismo, il pessimismo, il sublime, la caduta, la collera, sono tutti aspetti del carattere refrattario dell’antimodernismo dei moderni. Detto in altri termini, gli antimoderni sono i veri moderni.

Apprendiamo quindi che esisterebbero anche moderni inautentici, in altri termini moderni che sono «semplicemente moderni», o poco più. A chi si riferisce?

Ai conformisti del progresso come pensiero unico, gli zelanti della religione dell’avvenire, gli adepti dell’avanguardia e del «modernianisme», comme diceva Péguy. Eccoli i moderni. Jean Paulhan distingueva tra Terrore e maintenance. I moderni, spesso, sono dei terroristiritornati sui propri passi. Sono terroristi diventati conservatori, degli agnostici del moderno. Sarebbe però un errore e un controsenso considerare la loro reazione al mondo moderno nei termini di una semplice apatia. Al contrario, hanno l’energia della disperazione, la «vitalità del disperato», secondo una espressione di Pasolini che Barthes riprende spesso per sé. Né risentimento, né rancore, ma «brama vendetta», come Sainte-Beuve afferma di Proudhon, o « ironia e collera», comme Proudhon dice di sé. L’antimoderno è un indignato, uno sfrontato bestemmiatore che dispone di un armamentario retorico tra i più efficaci. Non sono, però, né il solo rancore, né il risentimento ad animarlo, ma la Nemesi. Una economia o una teologia della «giustizia poetica» presiedono alla sua agitazione. In molti casi, infatti, si tratta di «agitati» in preda a un tenace attivismo, da cui derivano salti frequenti dalla critica, e dalla letteratura, alla politica. Thibaudet parlava di sinistrismo immanente alla vita politica francese, riequilibrato solo dalla letteratura e dalla stessa Parigi, che tendono a destra. Questa è la tentazione antimoderna: tendere a destra, senza, necessariamente, ritrovarcisi.

Qual’è il rapporto tra gli antimoderni e la politica? È una domanda scontata, tuttavia non possiamo eluderla, anche perché i ragionamenti semplicistici, e i giudizi sommari, proprio su questo rapporto rischiano di non farci inquadrare a dovere il problema.

A cinquanta anni, un uomo ragionevole deve aver votato per tutti i partiti. Non sono io a dirlo, ma Thibaudet. Le donne, al tempo in cui Thibaudet pronunciava queste parole, non votavano ancora, e lui non era certo favorevole a una estensione del diritto di voto, semmai pensava a un uso più regolare dello strumento del referendum. Partendo da questo punto di vista, direi che gli antimoderni sono dei non-conformisti, dei refrattari, dei dandies della politica. Baudelaire, a chi gli rimproverava di non averlo visto alle votazioni, ribatteva: « Non mi avete misto ? Ma il solo candidato per cui avrei potuto votare sarei stato solamente io!». Non userei, però, l’espressione «né di destra, né di sinistra», per evitare confusioni con la posizione di Zeev Sternhell su Barrès come precursore del fascismo, direi piuttosto che un antimoderno è tutto il contrario di un centrista. Un centrista è colui che la gente di destra crede di destra, e la gente di sinistra crede di sinistra. L’antimoderno è, a ragion veduta, un eccentrico: quelli di destra lo credono di sinistra e quelli di sinistra lo credono di destra! Piuttosto che mangiare da ogni piatto e guadagnare con ogni tipo di affare, preferisce il ruolo dell’eterno perdente. Ci si ricorda spesso della frase disperata di Barrès, nel 1923: «La France è radicale»! In Francia, nel movimento delle idee politiche si ritrova un largo radicalismo (in accordo col programma di Belleville proclamato da Gambetta nel 1869: la proprietà per tutti), così come si ha un romanticismo in senso lato, a cui anche Roland Barthes si richiama, da Rousseau a Proust. È il progressismo dei piccoli proprietari, l’ideologia dei cittadini contro il potere (pensiamo ad Alain), la lagnanza dei piagnoni conservatori, quelli che oggi votano «No» contro l’Europa! Proudhon possedeva «anima e scatti d’ira da proprietario frustrato». Marx non vedeva forse in lui un candido, «piccolo borghese»? Gli antimoderni non sono dei «bianchi del Sud» – Maurras mi serve spesso per presentare un contro-tipo dell’antimoderno -, né semplici cittadini contro il potere, sono piuttosto degli aristocratici del pensiero.

Finora lei ha circoscritto il fenomeno antimoderno a partire da un punto preciso, e determinato, della reazione antirivoluzionaria, però non ha ancora indicato il termine ad quem dell’antimodernità. Sarebbe interessante capire quale «attualità» ricopre la mentalità antimoderna in un mondo che, ben più della Parigi di Thibaudet, sembra integralmente «prostrato» a destra.

La mia idea era di fermarmi alla Seconda Guerra mondiale e, in particolare, a Drieu la Rochelle. Alla fine degli anni Quaranta, infatti, il doppio gioco antimoderno diviene impossibile. Si consideri sempre che gli antimoderni non hanno mai creduto in alcuna reale possibilità di restaurazione. In Francia è il regime di Vichy a mettere termine alla tradizione antimoderna, al dandismo politico-letterario e alla fortuna della ricezione estetica – non politica, stiamo attenti – di Joseph de Maistre. Tanto per fare un esempio, Roger Caillois si diletta con de Maistre fino al 1940, poi più nulla. L’onda antimoderna non sarebbe resistita all’estetizzazione del politico da parte del fascismo e al trionfo di un modernismo conservatore. Tuttavia, Julian Gracq e Roland Barthes sembrano testimoniare di una certa permanenza, o di un ritorno, dell’antimoderno che non possiamo passare sotto silenzio, anche a costo di doverci scontrare con la doxa dell’impegno dell’uno, o contro la doxa del politicamente corretto dell’altro. La presenza di Gracq tra le figure studiate nel mio lavoro non ha sollevato alcuna obiezione. Quella di Barthes, al contrario, ha stupito molti, e mi è valsa molti attacchi. Attacchi personali, ad hominem, non ad rem, come se il fatto di rintracciare una linea antimoderna in Barthes – la stessa cosa l’ho fatta con Chateaubriand, Baudelaire o Proust- servisse a ridurne l’importanza o, peggio, a tradirlo. D’altronde, Barthes si ricollegava esplicitamente al romanticismo, ammiccando al radicalismo. Barthes stesso dichiarava, nel 1971, l’intento di situarsi «nella retroguardia dell’avanguardia», dando un senso preciso a questa affermazione altrimenti equivoca : «essere d’avanguardia, significa conoscere ciò che è morto. Essere di retroguardia, significa continuare ad amarlo ancora». Si potrebbe, inoltre, ritrovare una traccia del «peccato originale» nei suoi testi. Non si potrebbe leggere il «grado zero», in quanto nozione prima, e il Neutro, in quanto mito dell’eudemonismo, in un senso che rinvia alla problematica della Caduta. Si prenda questa citazione, tratta dal lavoro su Erté: «In un certo senso, con la parola, con il conseguire delle lettere, è il male che ha inizio». È un punto che tornerà spesso in lui.

Persistenze a parte, è ancora possibile, oggi, essere antimoderni, anche se non in un senso «pieno»?

La sua domanda mi fa venire in mente i nuovi reazionari, i neocons, il Papa, ma anche due scrittori, Houellebecq o Sollers. Qualche giorno dopo il conclave, la prima pagina di Le Monde si apriva in questo modo: «Benedetto XVI, un papa antimoderno». Evidentemente non ci si riferiva solo ala controversia, e alla relativa condanna, del «modernismo» cattolico, ma anche, soprattutto, alla resistenza che questo nuovo papa pretende di esercitare nei confronti della deriva di certi comportamenti, atteggiamenti e costumi dei nostri giorni. La mia risposta è che né Benedetto XVI, né Houellebecq, né Sollers sono antimoderni. Per esserlo, è indispensabile aver attraversato il moderno, come fece Péguy con il «dreyfusismo». Houellebecq pensa e scrive come un modesto naturalista della fine del Diciannovesimo secolo. Pensa e scrive come se non ci fossero stati né Proust, né Joyce. Quanto a Sollers, vecchio rampollo di Aragon e Mauriac, alcuni giorni fa ho assistito a un suo lungo dibattito con Marc Fumaroli sulla lettura dei classici francesi nelle scuole. Fumaroli sembrava il meno «passatista» e il meno superato tra i due. In realtà, non ci sono antimoderni all’orizzonte. E non è questo il momento di giocare con gli ideali dell’Illuminismo. Sono tempi grigi, e si vedono fondamentalismi germogliare ovunque. Ci si deve proprio chiamare Benedetto XVI per credere ancora nel trionfo del moderno! E se si tratta di essere, comunque, dei «refrattari», è proprio questo il momento in cui dobbiamo tornare a difendere il moderno, le libertà e, perché no, anche l’Europa.

tysm literary review, vol. 10, no. 15, june 2014

creative commons licensethis opera by t ysm is licensed under a creative commons attribuzione-non opere derivate 3.0 unported license. based on a work at www.tysm.org.

issn:2037-0857