Elogio del libro in fumo

di Marco Dotti

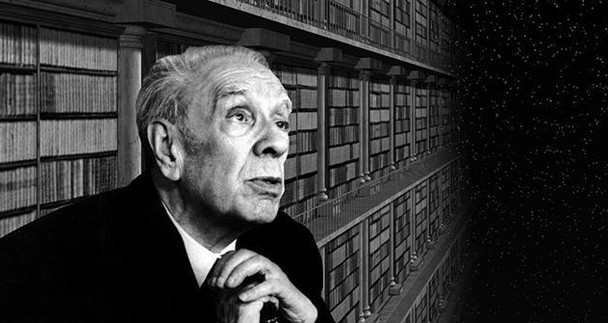

Nel 1955, dopo otto operazioni agli occhi, Jorge Luis Borges divenne quasi del tutto cieco. Aveva 56 anni, ma i suoi capolavori erano ancora di là da venire. L’Aleph, uno di quelli per cui verrà certamente ricordato, risale infatti a quattro anni dopo l’operazione – chiamiamola così – “fatale”. Eppure, per lui, che più che scrittore si considerava e continuò a ritenersi bibliotecario e “lettore”, i libri non persero nulla in quanto a fascino e fiducia. I libri, amava ripetere Borges, sono vivi al tatto, non solo alla vista. I libri, proseguiva, sono ponti gettati tra il ricordo e la speranza, tra uno ieri confuso, se non ricordato e un domani incerto, se non atteso con grazia. Per questo i libri hanno la rara dote di animare il presente, senza inquietarlo. Che cosa sarebbe il nostro tempo, che ne sarebbe del nostro mondo, di noi, se, all’improvviso, proprio i libri sparissero?

Oggi, la retorica sulla fine del libro si è un po’ attenuata, ma tornerà. Eppure già in una conferenza dedicata, non a caso, al “tema” – era il 24 maggio 1979 – Borges osservava: «Si parla della scomparsa del libro; io credo che sia impossibile. Si dirà: che differenza c’è tra un libro e una rivista o tra un libro e un disco? La differenza è che una rivista la si legge per l’oblio, ma anche un disco lo si ascolta per l’oblio, è qualcosa di meccanico, quindi di effimero. Un libro lo si legge per la memoria».

Fino al 1938, quando fu costretto a lasciare l’impiego per ragioni politiche, Borges lavorò d’altronde proprio come bibliotecario e forse nessuno, quanto l’autore argentino, incarna in un immaginario che chiamiamo comune, solo perché in parte ancora condiviso, la figura del bibliotecario-tipo: curioso e attento, paziente ma anche capace di lottare senza tregua contro i libri fuori posto affinché lo spazio della biblioteca fosse realmente luogo per tutti e di tutti. Sia come sia, pochi più di Borges hanno messo a frutto un’idea, peraltro antica visto che si ritrova anche in Teresa d’Avila e Giovanni della Croce, che il libro non è solo e soltanto un oggetto che “sta” in un luogo, ma è soprattutto, esso stesso, un luogo. Un luogo capace di desiderio.

Nel suo Elogio del libro, Romano Guardini ci ricorda infatti che il libro è un “mondo-tra”, un mondo tra altri mondi, uno spazio di ascolto e relazione. Richiede cura, altro spazio, affetto, tatto. Richiede un “io”, ma richiede anche un “tu”. Dobbiamo aver cura del libro esattamente come dobbiamo aver cura di noi. Soprattutto quando tutto congiura verso un più acquietante: “lascia perdere”, “ma che importa”, “che senso ha”?

Un libro può essere oggetto di commercio, ma c’è qualcosa nella sua natura – apparente paradosso già in piena luce nella polemica settecentesca sul diritto d’autore che vide impegnati Kant e Fichte – che lo sottrae al mero business.

Un libro per essere tale deve venir letto, ma anche conservato, prestato, donato, rivendicato da un prestito non onorato, non esclusivamete consumato o venduto, proprio perché non è una merce come tutte le altre.

Biblioteche e libri parlano di noi. I libri custodiscono le nostre gioie, ma anche le nostre solitudini. Ma sono solitudini che pulsano, non strazi inerti. Per questo il libro è temuto da politici e imbianchini, da tiranni grotteschi e da oligarchi del nord, da burocrati e persino da coloro che dovrebbero “conservarlo”, curarlo, rispettarlo, insegnarlo – e spesso ne tradiscono il mandato intimo, appellandosi alla lettera e non allo spirito della norma. Il libro è temuto, perché è un’esile, ma necessaria pietra d’inciampo in un percorso che rapido ci precita vero il niente.

[cite]

tysm literary review

vol. 22, issue no. 22

april 2015

creative commons licensethis opera by t ysm is licensed under a creative commons attribuzione-non opere derivate 3.0 unported license. based on a work at www.tysm.orG