Venere nera e Tournée: compressione ed espansione dell’ingaggio somatico

Gianpiero Ariola

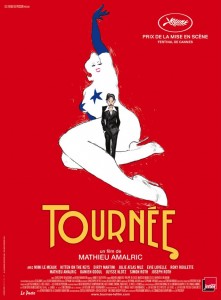

Il confronto tra le due opere come Venere Nera (Venus noire, 2010) di Abdellatif Kechiche e Tournée (2010) di Mathieu Amalric restituisce il valore di quell’escursione esperienziale che il cinema può dare del corpo e che rende attuabile attraverso il corpo (dello spettatore), formulando ipotesi sui margini di una fruizione o meglio designando i limiti sostenibili dell’atto scopico. Entrambe le messe in scena tracciano dunque dueritmi diegetici, due andamenti discorsivi che, sulla scia di una codifica somatica1,[1]marcano opposte portate enunciative della mostrazione corporea, ne rilevano gli impatti responsivo-emotivi, ondeverificare le tenute percettive all’interno delle rispettive dimensioni di consumo spettacolare. Un’accurata ispezione delle due pellicole conduce all’individuazione di una divergenza emblematica nel trattamento dello statuto corporeo che consente di esaminarne condizioni estreme dell’esplorazione filmica,verificando, su un versante, una prensione che per quanto abietta sostenga la fatica di un vincolo e sull’altro l’ebbrezza di una carezza che non allenti troppo il contatto. Scrutando e forzando le pareti dermiche di un’aberranza rappresentativa, la pellicola del regista tunisino assottiglia la distanza focale con un radicalismo tanto deprecabile quanto efficace, l’altra, all’opposto, sonda la viva persistenza di uno show protesizzato,le cui figure pur nella loro nitidezza appena abbozzata non eludonol’ingaggio estesico/estetico. Se Venus noire si aggrappa dunque allo sviluppo di una narrazione ben scandita e stringente è per sedimentare nell’esperienza filmica gli insidiosi carcami di un’ostinazione visuale smisurata quale testimonianza dell’apicale eccedenza di un evento, mentre Tournée sceglie consapevolmente la formula di un racconto più debole e frammentato, dall’andamento ondivago e svagato, come un viaggio che intenda recuperare il senso di un passaggio radente declinando i mood della fabula verso impressioni affettive sfuggenti.

Il confronto tra le due opere come Venere Nera (Venus noire, 2010) di Abdellatif Kechiche e Tournée (2010) di Mathieu Amalric restituisce il valore di quell’escursione esperienziale che il cinema può dare del corpo e che rende attuabile attraverso il corpo (dello spettatore), formulando ipotesi sui margini di una fruizione o meglio designando i limiti sostenibili dell’atto scopico. Entrambe le messe in scena tracciano dunque dueritmi diegetici, due andamenti discorsivi che, sulla scia di una codifica somatica1,[1]marcano opposte portate enunciative della mostrazione corporea, ne rilevano gli impatti responsivo-emotivi, ondeverificare le tenute percettive all’interno delle rispettive dimensioni di consumo spettacolare. Un’accurata ispezione delle due pellicole conduce all’individuazione di una divergenza emblematica nel trattamento dello statuto corporeo che consente di esaminarne condizioni estreme dell’esplorazione filmica,verificando, su un versante, una prensione che per quanto abietta sostenga la fatica di un vincolo e sull’altro l’ebbrezza di una carezza che non allenti troppo il contatto. Scrutando e forzando le pareti dermiche di un’aberranza rappresentativa, la pellicola del regista tunisino assottiglia la distanza focale con un radicalismo tanto deprecabile quanto efficace, l’altra, all’opposto, sonda la viva persistenza di uno show protesizzato,le cui figure pur nella loro nitidezza appena abbozzata non eludonol’ingaggio estesico/estetico. Se Venus noire si aggrappa dunque allo sviluppo di una narrazione ben scandita e stringente è per sedimentare nell’esperienza filmica gli insidiosi carcami di un’ostinazione visuale smisurata quale testimonianza dell’apicale eccedenza di un evento, mentre Tournée sceglie consapevolmente la formula di un racconto più debole e frammentato, dall’andamento ondivago e svagato, come un viaggio che intenda recuperare il senso di un passaggio radente declinando i mood della fabula verso impressioni affettive sfuggenti.

La focalizzazione sull’uso/abuso dell’istanza carnale denota, metavisivamente, come il grado del confronto prossemico con l’istanza attanziale costituisca la stima della sua duttilità espressiva. L’iper-permeabilità dello schermo/parete si fa pertanto strumento teso a calibrare gli orientamenti e lefluttuazioni fenomeniche del corpo sulla scena. Laddove la venere ottentotta è invischiata in un processo di accumulo e appesantimento di contiguità con il dispositivo, che proietta sul piano dell’immagine una gravità e una pregnanza accusatoria proprio in ragione di uno sfibramento della risposta senso-motoria, che ottunde e perturba la sensibilità dello spettatore/osservatore, diametralmente opposta e in qualche modo specularmente inverso si profila il margine di coinvolgimento alla performance delle ballerine di burlesque, sollecitate a proseguire le loro prove ben oltre i confini della messa in scena, ove la composizione si disperde in quadri sgangherati e semidecadenti che allentano la presa dell’occhio e ne disimpegnano la carica (in)tensiva così come l’adiacenza relazionale. Nel primo film la mdp è costretta a inquieti, continui movimenti (anche quando dovrebbe essere ferma sembra fibrillare) per approcciare la protagonista, alternando stacchi convulsi sugli spettatori a piani in cui questo fa da sfondo. L’instabilità dinamica che trasmette l’immagine della pellicola di Kechiche è pura tensione centripeta che soffoca il respiro della visione, in quanto è represso il gesto di estroflessione che il guardante espleta in risposta al guardato.[2] Nell’altro, si delinea invece quell’esitazione visiva che è pura forza centrifuga e di evasione, dispiegamento tonico di istintualità epurate di qualsivoglia risvolto offensivo, in cui il moto di emanazione scaturito dalla ricezione ottiene tutto lo spazio espressivo desiderabile, anzi acquista una notevole libertà di manovra, mancando proprio l’indicazione di precise direzioni programmatiche e programmate (dai backstage ai riposi indolenti e naif dei treni e delle hall, tutto conduce a cellule situazionali che sembrano discostarsi da una linea diegetica vincolante).

Ma analizziamo ora come opera esattamente il rispecchiamento corporeo delle figure dell’immagine, ove l’opulenza danzante diventa il grimaldello su cui far leva, data la sua capacità di sprigionare idiosincrasie dense da spendere sul piano discorsivo ma sinergicamente e con un maggiore risalto su quello percettivo ed emotivo. Imperniato sul dispiegamento ossimorico delle membra procaci e pesanti rese leggiadre e agili nei ritmi coreutici, la configurazione delle forme estetiche fa registrare un sostanziale cortocircuito nella visione, la cui eccedenza finisce per sollecitare reazioni empatiche di notevole incidenza. Gravida dell’eccitazione ponderale l’istanza corporea risponde alle conseguenze di tale sovraesposizione sensoriale con un doppio rimbalzo sinestetico. Partiamo da Venere nera. Qui la traiettoria dell’attrito estesicomenzionato si evolve dipanando increspature dinamiche che prima espandono la superficie di sintonizzazione con le movenze carnali e successivamente esercitano una pressione ai loro danni, la quale si propaga non solo come erosione spaziale, come si diceva sopra, ma anche come alterazione temporale. Il corpo saturato nelle sue vibrazioni sceniche perde progressivamente la propria motilità coreutica e deambulatoria, ovvero tende a rallentare i propri tempi di reazione, e ingombra lo spettacolo con contrazioni che ne ridestano l’abbondanza ponderale.Per quell’invito reiterato allo sguardo, a una partecipazione immersiva che esige un contatto sempre più invadente quale vertiginosa trasgressione dell’atto voyeuristico, si trascina il rimando tattile dell’esplorazione visiva ad una liminalità che obera le superfici dermiche con un potenziale dirompente, evidenziando ovvero l’aspetto parassitario e insostenibile del gesto scopico/aptico. L’istrione Ceazar pungola gradualmente l’attenzione del pubblico proprio in quell’evoluzione (o meglio involuzione) della direzione percettiva, che da visione eccitata e elettrizzata è piegata e costretta verso il palpito di un’apticità irrigidita(i primi spettacoli si concludevano infatti con quell’invito a toccare i glutei di Saartjie, quasi fosse una sublimazione dell’atto spettacolare). Il domatore Réaux arriva poi a mortificare ancora più l’espressione corporea della protagonista ricacciando ulteriormente il suo talento nell’esoticità delle sue membra (la lascia danzare e suonare ampiamente ma allo stesso tempo esaspera quella necessità di placarne in apparenza i presunti istinti ferini estenuando e sopprimendo i tessuti della sua identità individuale e culturale) e divaricando il gap tra esplicitazioni sessuali e coercizione alla lentezza (verso il finale non c’è più spazio neanche per un accenno coreutico o musicale, Sartjie è quasi sempre carponi, cavalcata e istigata eroticamente).

Ma analizziamo ora come opera esattamente il rispecchiamento corporeo delle figure dell’immagine, ove l’opulenza danzante diventa il grimaldello su cui far leva, data la sua capacità di sprigionare idiosincrasie dense da spendere sul piano discorsivo ma sinergicamente e con un maggiore risalto su quello percettivo ed emotivo. Imperniato sul dispiegamento ossimorico delle membra procaci e pesanti rese leggiadre e agili nei ritmi coreutici, la configurazione delle forme estetiche fa registrare un sostanziale cortocircuito nella visione, la cui eccedenza finisce per sollecitare reazioni empatiche di notevole incidenza. Gravida dell’eccitazione ponderale l’istanza corporea risponde alle conseguenze di tale sovraesposizione sensoriale con un doppio rimbalzo sinestetico. Partiamo da Venere nera. Qui la traiettoria dell’attrito estesicomenzionato si evolve dipanando increspature dinamiche che prima espandono la superficie di sintonizzazione con le movenze carnali e successivamente esercitano una pressione ai loro danni, la quale si propaga non solo come erosione spaziale, come si diceva sopra, ma anche come alterazione temporale. Il corpo saturato nelle sue vibrazioni sceniche perde progressivamente la propria motilità coreutica e deambulatoria, ovvero tende a rallentare i propri tempi di reazione, e ingombra lo spettacolo con contrazioni che ne ridestano l’abbondanza ponderale.Per quell’invito reiterato allo sguardo, a una partecipazione immersiva che esige un contatto sempre più invadente quale vertiginosa trasgressione dell’atto voyeuristico, si trascina il rimando tattile dell’esplorazione visiva ad una liminalità che obera le superfici dermiche con un potenziale dirompente, evidenziando ovvero l’aspetto parassitario e insostenibile del gesto scopico/aptico. L’istrione Ceazar pungola gradualmente l’attenzione del pubblico proprio in quell’evoluzione (o meglio involuzione) della direzione percettiva, che da visione eccitata e elettrizzata è piegata e costretta verso il palpito di un’apticità irrigidita(i primi spettacoli si concludevano infatti con quell’invito a toccare i glutei di Saartjie, quasi fosse una sublimazione dell’atto spettacolare). Il domatore Réaux arriva poi a mortificare ancora più l’espressione corporea della protagonista ricacciando ulteriormente il suo talento nell’esoticità delle sue membra (la lascia danzare e suonare ampiamente ma allo stesso tempo esaspera quella necessità di placarne in apparenza i presunti istinti ferini estenuando e sopprimendo i tessuti della sua identità individuale e culturale) e divaricando il gap tra esplicitazioni sessuali e coercizione alla lentezza (verso il finale non c’è più spazio neanche per un accenno coreutico o musicale, Sartjie è quasi sempre carponi, cavalcata e istigata eroticamente).

Con l’avvicendarsi delle rappresentazioni mentre quel tocco fisico tende sempre più a pigiare e incombere sull’involucro della venere nera si polarizzano nello spettatore in sala disgusto e disapprovazione, che tuttavia non avendo estroflessioni esterne cui sorreggersi si manifestano in vibrazioni interne sempre più schiacciate e torchiate. Il regista tunisino, in questo continuo addossarsi e annodarsi dell’occhio della camera alle altre parti anatomiche, fa indi virare l’immedesimazione in direzione di un’estrema ritorsione (che non è annullamento!) del flusso empatico. È come se anche la risposta emotiva si contaminasse gravitazionalmente, trasformando ogni passaggio interno al quadro in rispondenze dense e congestionate. Ciò risulta definitivamente palesato con quell’emissione vocale che diventa emanazione sensibile e profondadi una tensione cinestesica occlusiva (si pensi a quel ridondante e superfluo “dolcemente” caratterizzato da incalzante iterazione e enfatizzazione ritmica),[3] determinando nell’intimità di Sartjie l’aggrovigliarsi e addensarsi di sconforto e umiliazione, rassegnazione e svilimento (emozioni legate comunque alla macro-categoria della tristezza a cui corrispondono sensazioni di peso e di lentezza congiuntamente a una postura corporea accasciata).[4] Si assiste dunque a un vero e proprio coagularsi della localizzazione senso-emotiva, che trasferisce l’avvertimento dell’azione (aggressione) subita sul piano interocettivo della percezione/emozione, ovvero depositando tutte le implicazioni esperienziali a un livello vibratorio prettamente viscerale, ove per quanto compressi e trattenuti questi si presentino non compromettono il processo semiotico. Quanto spiazzante (e a ragion veduta disperato) è invece il canto accennato dalla giovane khoikhoi, che suscita sia un “incanto” imprevisto per la sua dolcezza e leggerezza, entrambe inaccettabile per l’istrione/domatore perché incompatibili con i sentimenti di orrore e repulsione che il suo numero dovrebbe esigere. Quelle note intonate con voce struggente, appello disperato e irricevibile di un talento, essendo in grado di colpire gli astanti per mezzo di palpitazioni somatiche di particolare dilatazione subiranno infatti, come già accaduto alle membra esposte, il medesimo trattamento di costrizione e logoramento (la voce di Sartjie diventa sempre più debole e sussurrata, perde tono e vigore esattamente come accade all’immagine del proprio corpo).

Nel film di Amalric si respira tutt’altra aria. Il suo stile registico è improntato all’improvvisazione e alla cattura di frammenti quasi in corso d’opera, sussumendo le marche incerte e impulsive del road-movie e del backstage diary,[5] che impostano la ricezione dell’intera pellicola su una modalità dinamica e guizzante nonché instillano nell’andamento diegetico di fondo movimenti dischiudenti (dall’interno dei teatri e delle hall d’albergo verso l’esterno con il viaggio finale che conduce ad una casa isolata e immersa nel verde, che ha vetrate ampie affacciate sul circostante paesaggio brullo e selvatico). In Tournée la medesima frattura estesica (corpo pingue e pesante eccitato nel ballo) non subisce crolli ponderali, semmai espande la propria gittata ottenendo che l’organica dinamica figurale dell’umano, che fa sussultare il soggetto percepiente, transiti verso l’inorganica astrattezza di costumi e orpelli scenografici [6] (materiali che, lo sottolinea Kitten, devono essere trattati con riguardo durante il trasporto). In fondo sono questi a controllare la messa in scena dell’erotismo, costituiscono la corazza estetica dello show, di cui stilizzano le forme, e proprio lungo le loro propaggini si invita lo sguardo a elargire carezze e a solleticare superfici dermiche (come fa emblematicamente il braccio posticcio brandito da Julie). Si mettono così in gioco quei movimenti riflessi e incontrollati che diffondendosi lungo le protesi corporee produco pieghe dinamiche affrancanti, in quanto tensione e gravità vengono scaricate sulla soglia della fisicità, dislocando appunto la percezione dello spettatore a un livello puramente cutaneo(si pensi ad esempio alle vibrazioni che si travasano dai corpi agli oggetti quali le piume, i copri capezzoli indossati o la palla con cui Julie interagisce, entrandovi e poi bucandola). La rappresentazione della mole corporea rimanda quindi a quella (apparente) irregolarità delle membra che, lottando per trovare la strada dell’auto-accettazione (Evie nonostante i suoi sforzi non riesce a spogliarsi completamente perché, come afferma Julie, non è facile accettare il proprio corpo), alla fine dimostra di sapersi svincolare dai canoni estetici socialmente prevalenti [7] in ragione di un decentramento della risonanza aptico-visiva.

La sintonia della danza erotica, seguita dalla disinibizione colta dalla mdp nel back stage, propaga e amplifica rimandi ricettivi intrisi di levità e agenti ai margini dell’esterocettivo e del propriocettivo, localizzati ovvero sull’estremità della membrana percepiente. In questo caso il moto di risonanza senso-emotivo è assimilabile a un affioramento che dall’interno emerge per lambire le superfici dermiche sprigionando scaglie volatili e instabili. Non vi è più scandalo nel corpo esibito, la sua carica erotica si esaurisce tutta a favore di una trasfigurazione della sessualità, in cui la nudità non vuole indurre al contatto e al consumo della carnalità, inteso quale oggetto conturbante ed esotico, ma è iscritto nella velocità e nella turbolenza dello spettacolo, e con il medesimo spirito si prolunga anche oltre di esso (nel dietro le quinte, nei camerini, negli spostamenti della troupe) ovvero si alleggerisce nella ricerca di una sensazione tangenziale e frusciante che vorrebbe rasentare la pelle afferrata visivamente con ricadute aptiche di estrema agilità. È l’opposto dell’accanimento scrutante incontrato in Venere nera, la nemesi di quel desiderio proibito che vuole umiliare.

A conferma di ciò interviene anche qui la prova della voce. Nel rivolgersi alle ballerine l’impresario Zand il suo tono è pacato e regolare, infonde tranquillità eppure, ricorrendo a un metodo dichiarativo non convenzionale (in quanto sceglie di utilizzare un microfono di regia che riverbera in tutto il teatro), segna un alveo di accoglienza autentica ma fantasmatica (quando Mimì corre da lui in cabina Joachim è già sparito). La voce imita dunque l’ammaliamento residuale del contatto fisico-emotivo e mima quel tocco appena vellicato che lo sguardo del regista rivolge alla comunicazione corporea.

Per concludere è doverosa un’ultima nota sulla configurazione cognitiva del corpo. L’accanimento osservativo delle conformità anatomiche, perdendo qualsiasi alibi di intrattenimento, raggiunge il culmine di densità scandalosa quando pretende di scaturire dalle stanze della scienza, esercitando un magnetismo ancora più sinistro e allarmante sulle ragioni della spoglia somatica una volta abbandonato il terreno della finzione.[8] Il corpo, che in seno all’ostentazione scenica aveva subito una contrazione mediale, ora contamina la dimensione reale risultando quantomai critico ed enigmatico. Espunto com’è non soltanto dal suo decoro e dalla sua dignità ma anche lacerato nella sua connessione significante con la mente si rivela ormai isolato, in quella pratica etnocentrica di misurazione e catalogazione, dal proprio contesto esperienziale9. Kechiche osa mettere appunto in evidenza una carnalità problematizzata, evidenziando l’equivalenza tra la sua rappresentazione liminale come merce e fantoccio e l’alienazione subita se viene indagato al di fuori del proprio contesto. La dimensione estetica di Tournée appare invece un’esaltazione di un corpo che anche se risulta adeguatamente incarnato nel pensiero umano, nei suoi processi immaginativi, si lascia appena sfiorare, si profila quale figura attraente ma evanescente. Insomma entrambi i registi costruiscono due interessanti saggi su esperienze marginali del corpo, un corpo che nonostante le opposte pressioni rimane nei cardini di una semiosi senza rischiare né dissoluzione né sparizione dalle quali viene comunque fortemente minacciato.

Note

[1] Ci si riferisce a una semiotica “dell’esperienza” che, applicabile a qualsiasi strumento mediale, cinema compreso, inneschi processi interpretativi a partire dalle manifestazioni estesiche e somatiche ovvero tenendo in seria considerazione i “materiali sensoriali” messi in campo dalla rappresentazione scenica, nonché ricorrendo a «risorse percettive che richiedono l’intervento di risorse memoriali e culturali». Cfr. Ruggero Eugeni, Semiotica dei media. Le forme dell’esperienza, Carocci, Roma 2010, pp. 59-62.

[2] È solo contemplando una doppia fase di emanazione e proiezione delle membra riceventi, in reazione a quelle che si svelano sulla scena, che si riesce adeguatamente a inquadrare il punto nodale dell’inferenza semantica. È la riprova di ciò che Filippo Fimiani aveva argomentato in merito alla visione spettacolare. Egli individua nella fruizione di una performance una doppia fase insieme attiva e passiva di impregnamento (o incorporazione) e proiezione (o emissione). Cfr. Filippo Fimiani, Occhi pieni e mani vaganti, in “Fata morgana” n. 12, “Emozione”, p. 156.

[3] Pur nella difficoltà di una chiara decodifica degli schemi relativi alla tensione articolatoria vocale, la lettura della sinestesia tattilo-cinestetica dell’espressione di Réaux sembra inequivocabilmente voler trasmettere l’ennesima sensazione di ingerenza, che sia il suo pubblico diretto sia lo spettatore del film sentono abbattersi sulla fisicità inerme di Sartjie. Cfr. Cristina Cano, La musica nel cinema. Musica, immagine, racconto, Roma, Gremese 2002, pp. 58-60.

[4] Ivi, pp. 109-10

[5] Cfr. Luca Bandirali, Tournée, in “Segnocinema”, n. 169, maggio-giugno 2011, p. 48.

[6] La sintonia responsiva del corpo spettatoriale non reagisce soltanto alla familiarità omogenea di figure similari (ovvero altri corpi umani) ma reagisce con altrettanto vigore a movimenti di altre forme visive, siano esse corrispondenti a esseri viventi ma anche a materie inanimate. Cfr. Fimiani F., op. cit., p. 160.

[7] Cfr. Roberto Chiesi, Il gatto randagio e le regine nomadi, in “Cineforum” n. 502, marzo 2011, p. 24.

[8] Tra i vari personaggi che infieriscono su Saartjie lo scienziato Cuvier è di certo, a parere di Roberto Chiesi, quello più “inquietante” perché cela i suoi desideri venali e carnali, ampiamente manifestati da Cezar e Réaux, sotto la nobile causa della ricerca. Cfr. Roberto Chiesi, Carne da spettacolo, in “Cineforum”, n. 506, luglio 2011, p. 10.

[9] Questo ci porta a quegli studi sull’embodiment che concepiscono il sistema cognitivo e immaginativo umano come qualcosa che si sviluppa dalla relazione tra individuo e il proprio ambiente, attraverso gesti che sedimentano tale connessione nel corpo stesso, ovvero la incorporano. Cfr. Thomas J. Csordas, Incorporazione e fenomenologia culturale, in “Antropologia”, n. 3, Roma Meltemi, marzo 2003, pp. 19-28.

This opera by t ysm is licensed under a Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 3.0 Unported License. Based on a work at www.tysm.org.

This opera by t ysm is licensed under a Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 3.0 Unported License. Based on a work at www.tysm.org.

ISSN:2037-0857