Registrare il reale: il caso dell’uomo col magnetofono

Alessandro Siciliano

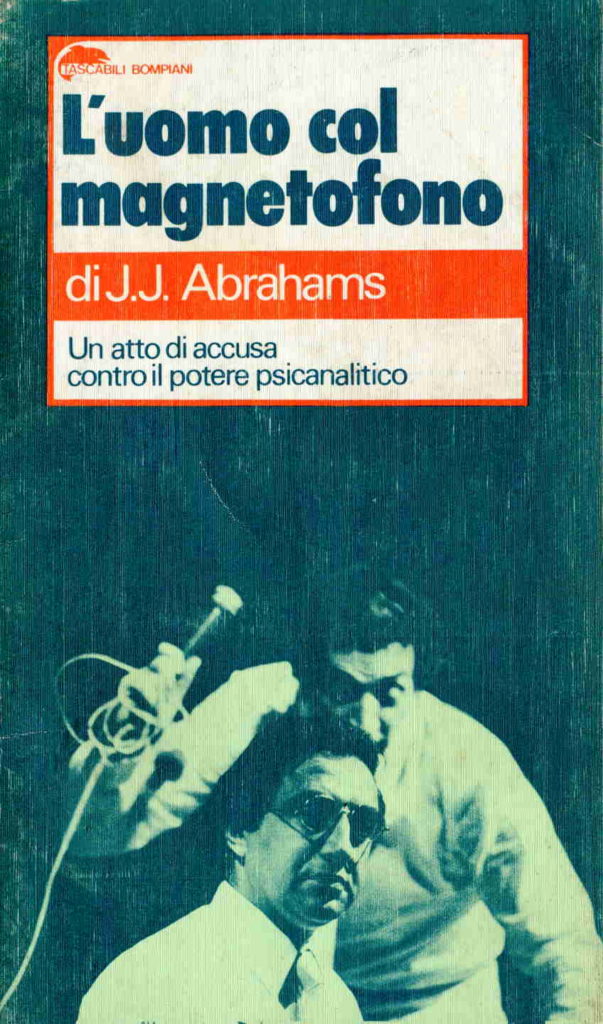

Jean-Jacques Abrahams ha 32 anni quando, nel dicembre 1967, si presenta per l’ultima volta nello studio del suo analista. Era in analisi dall’età di 14 anni, per volontà del padre, e dopo diverse interruzioni decide intorno ai 28 anni di interrompere definitivamente la sua terapia, da sempre vissuta come violenta e obbligata. Tre anni dopo accade l’episodio che lo renderà celebre fra le marginalità della storia della psicoanalisi e che sarà discusso da Sartre, Pontalis, Pingaud, Fachinelli, Deleuze e Guattari, Castel, negli anni fra il ’69 e il ’77.

Jean-Jacques Abrahams entra nello studio del suo analista e accende un magnetofono, un vecchio registratore, con l’intenzione di registrare il colloquio. “Credevo di dovergli [all’analista] far parte del risultato delle mie riflessioni, fatte nell’intervallo, sullo scacco di ciò che era stata questa interminabile relazione analitica”. L’atteggiamento è recriminatorio, il paziente chiede all’analista che gli vengano “resi dei conti”, che risponda a una imputazione pronunciata nei confronti dell’analista e della psicoanalisi tutta. Il Dialogo psicoanalitico finisce con l’internamento del protagonista in ospedale psichiatrico. Abrahams fugge dunque dall’ospedale, sbobina il nastro e lo invia alla redazione della rivista Le Temps Modernes, dove viene pubblicato nel 1969, con commenti critici di Jean-Paul Sartre, Jean-Bertrand Pontalis e Bernard Pingaud.

La vicenda sarà discussa da tanti altri e ripresa da Deleuze e Guattari ne “L’Anti-Edipo”. Negli anni della contestazione, Jean-Jacques Abrahams, con il suo gesto di denuncia assolutamente sui generis, acquista una certa notorietà, producendo un dibattito sullo statuto della psicoanalisi: pratica di liberazione del soggetto o dispositivo borghese di regolamentazione del desiderio?

Nel 1978 la rivista americana Semiotext(e) pubblica un testo (Fuck the talkies è il titolo) in cui Abrahams si scaglia contro l’invenzione del sonoro nel cinema, in un numero dal titolo Schizo-culture. Schizo-culture era anche il nome di una grande conferenza avvenuta tre anni prima alla Columbia University, nel ‘75, sempre a opera del gruppo di Semiotext(e). Tanto l’evento quanto il libro servivano a costituire un ponte transoceanico per far incontrare i filosofi francesi della contestazione e del post-strutturalismo (Deleuze, Guattari, Foucault, Lyotard) con l’avanguardia artistica nordamericana (William Burroughs, i poeti beat, John Cage, Philip Glass).

La vicenda di Jean-Jacques Abrahams deve buona parte della sua fama al contesto culturale all’interno del quale avviene. Siamo infatti negli anni tra il ’68 e il ’77, nel cuore della contestazione dell’ordine nevrotico, borghese, capitalista e consumista della vita. In particolare due temi, o meglio due personaggi concettuali, possiamo riconoscere chiaramente in gioco nella storia del nostro. Abbiamo da una parte il grande tema della follia e del delirio. Parte del dibattito scaturito dal gesto di Abrahams ruota attorno alla domanda: è il gesto di un folle? Domanda capziosa, che chiama in causa l’esercizio di un potere-sapere e dalla quale il lettore o commentatore critico e attento non si lascia catturare, essendo precisamente la domanda posta dall’altro grande protagonista concettuale della vicenda abrahamsiana, vale a dire il linguaggio, l’ordine del significante che dice che cosa sono le cose, che senso hanno ecc.

Dunque la follia e il linguaggio. In quegli anni, l’operazione che veniva compiuta in particolare da Gilles Deleuze e Felix Guattari (è del 1972 la pubblicazione del testo-evento L’anti-Edipo) consisteva proprio in una critica radicale dell’ordine del discorso, non tanto nel suo aspetto macroscopico, come critica di un orizzonte di senso dominante a cui contrapporre un altro senso, ma nel suo aspetto microfisico. Critica del significante inteso come “parola d’ordine”, come organizzatore patriarcale, gerarchico, militare e dunque fascista della vita. “La lingua non è né reazionaria né progressista, ma semplicemente fascista”, dirà Roland Barthes nel 1977 in una lezione al College de France.

Per Deleuze, Barthes, Foucault e gli altri teorici del post-strutturalismo tutto il linguaggio è una rete organizzata da significanti padroni (Lacan), o significanti dispotici (Deleuze e Guattari), che governano e irreggimentano la vita. Abbiamo qui almeno due sensi della parola “vita”, è una distinzione classica: da una parte dobbiamo intendere la vita come bios, vita qualificata dall’attributo “umana”, l’organizzazione significante della vita, vita umanizzata e riconosciuta-riconoscibile in quanto fecondata dal senso, in dialettica con l’Altro. Poi c’è la vita intesa come zoé, non-umana o in-umana, la vita che si vive impersonalmente, che non ha nulla a che fare col senso, con l’umano, col significante, col riconoscimento, o meglio che attraversa trasversalmente tutte queste dimensioni senza mai farsi catturare in una rappresentazione. È con questa seconda (o prima) vita che psicoanalisti, filosofi, attivisti tentano in quegli anni di stringere un’alleanza che non passi dal tradimento e dalla uccisione (Hegel) apportata dal simbolo.

All’interno di questo contesto culturale, la follia è soggetto-oggetto privilegiato di indagine critica, di riflessione e anche di liberazione dagli ordini discorsivi dominanti (le scienze psi). Se il problema centrale è contestare, decostruire, smontare l’ordine del significante inteso come cattura della vita nello spazio stretto della rappresentazione (familiare, statale) e come parola d’ordine, allora il folle sarà colui a cui dedicare un certo interesse. Il folle pone infatti un’obiezione fondamentale al significante – non dobbiamo qui pensare a figure e posizioni immaginarie quali l’adolescente o il ribelle ma a qualcosa di più essenziale e difficilmente sondabile, tanto che Lacan, nel parlare del meccanismo causativo delle psicosi, userà dire “insondabile decisione dell’essere”. Il folle è quel soggetto – o meglio, per spersonalizzare un po’: la follia è lo scenario, il campo in cui si attua una battaglia “a cielo aperto” tra l’oppressione significante, la colonizzazione del senso e le resistenze strenue della libertà, parola scivolosa, ma c’è una parentela stretta tra follia e libertà.[1]

È questo che filosofi, psicoanalisti, artisti di quegli anni colgono come profondo insegnamento, in particolare dalla schizofrenia. Attraverso un lavoro di genealogia dei concetti e dei significanti che inquadrano il tema della follia e di decostruzione di tutto ciò, si è potuta operare una divaricazione tra la schizofrenia intesa come entità clinica e istituzionalizzata e la schizofrenia intesa come “processo di deterritorializzazione”, “linea di fuga” dalle maglie della rappresentazione costituita. La schizofrenia, per Deleuze, Guattari, Laing, Cooper e altri, non è immediatamente riconducibile alla patologia che porta lo stesso nome, ma le va prima di tutto riconosciuto lo statuto di un lavoro, di un processo, non essendo essa «necessariamente un crollo (breakdown); può essere anche una apertura (breakthrough)».[2] «Stiamo provando», dice Deleuze in un’intervista, «a estrarre dalla follia la vita in essa contenuta».[3] Durante la conferenza del ’75, William Burroughs spiega: «Credo che “schizo-culture” qui sia usato in senso piuttosto particolare. Non si riferisce alla schizofrenia clinica, ma al fatto che la cultura è separata, divisa in ogni tipo di classi e gruppi ecc. e che alcune delle vecchie linee stanno crollando. E questo è un segno positivo».[4] Per questi autori, la schizofrenia è intesa prima di tutto come la linea di fuga dalle maglie della rappresentazione, un movimento che porta al di là dei limiti del territorio, dell’io, verso il reale del flusso del desiderio (che è il reale del flusso del desiderio), al di là degli oggetti in cui esso si intrattiene.

Torniamo al nostro Jean-Jacques Abrahams. Cos’è che rende interessante la performance di Abrahams, o meglio, cosa impara la psicoanalisi? Se leggiamo i suoi scritti, in particolare Fallofonia e Che si fotta il sonoro,[5] il profilo dell’avversario, della cosa contro cui Abrahams si scaglia senza riserve si fa più chiaro. C’è infatti una progressione in Dialogo psicoanalitico, Fallofonia e Che si fotta il sonoro: il primo è una denuncia del dispositivo analitico, la talking cure, il rapporto terapeutico basato sulla parola; il secondo è un testo in cui si critica un altro dispositivo, il dispositivo dei dispositivi, il linguaggio; nel terzo testo, Abrahams inveisce contro l’avvento del sonoro nel cinema, dunque contro la voce. Psicoanalisi, linguaggio, voce. “Se la specie umana è pressappoco una delle poche in cui ci si uccide l’un l’altro è sicuramente a causa del linguaggio”.[6] Questa linea interpretativa ci permette di cogliere meglio le questioni in causa nel Dialogo psicoanalitico.

Leggendo il Dialogo, appare chiaro come l’oggetto della contestazione del protagonista sia la tecnica psicoanalitica. “Non si può guarire là sopra!”, rimprovera Abrahams indicando il divano. La pratica analitica, dice, non aiuta a “guardare in faccia gli altri”, a viverci assieme, non insegna nulla di buono sulla impossibilità in gioco nei rapporti e nei legami sociali. Nel prescrivere l’astensione dall’azione, per favorire e incentivare l’analisi della vita psichica attraverso il medium della parola, la psicoanalisi ostacolerebbe l’elemento propulsivo, trasformativo dell’azione umana, disinnescherebbe la possibilità per l’uomo di risolvere la causa del proprio disagio e della propria angoscia nella realtà, attraverso un’azione che punti a toccare, a trasformare la realtà.

Un elemento in particolare disturba Abrahams, elemento che ha a che fare con una certa violenza. Nel Dialogo psicoanalitico sono frequenti i momenti in cui i due “attori” si accusano vicendevolmente di violenza, violenza fisica del paziente, violenza simbolica dell’analista. Ed è proprio contro questa “violenza simbolica” che il nostro intende fare qualcosa, per riscattare sé stesso e tutte le altre vittime di tale violenza.

“In cosa consiste questa violenza?”, si chiede Elvio Fachinelli nel suo commento, scorgendo nel Dialogo psicoanalitico e negli altri due testi una collocazione precisa di tale violenza: “Ciò che conta soprattutto è la traduzione in parole effettuata dall’analista, o meglio il presupposto di traducibilità – implicito nella sua posizione e nella sua tecnica – di tutto ciò che proviene dall’altra parte. Insomma, il conflitto dentro l’analisi è solo in parte conflitto tra chi interpreta e chi viene interpretato; più profondamente, esso si concentra intorno alla decisione di permutazione o equivalenza verbale di quanto accade”.[7]

Psicoanalisi, linguaggio, voce. Sotto accusa è dunque la legge fondamentale di ogni civiltà umana: la legge della parola. Sotto accusa, secondo Fachinelli, è quella strana legge non scritta, ma scritta ovunque e da sempre, che impone che tutto il reale passi attraverso la strettoia del simbolico. Jacques Lacan, utilizzando Ferdinand De Saussure, parlerà di significante. L’essere umano si costituisce prendendo le distanze, emancipandosi dal reale attraverso la mediazione del significante, attraverso cioè una struttura che abolisce la cosa nella sua immanenza per conservarla nella trascendenza del simbolo di quella stessa cosa (la hegeliana Aufhebung). Nell’habitat umano, le cose significano altre cose, e la significazione è il movimento che collega tutte le cose e che crea un discorso. Il discorso sarà dunque un modo per fondare un legame sociale tra esseri umani attraverso la stabilizzazione di determinate significazioni, di determinati sensi. Nell’ordine del discorso si “dirà” ciò che è ammesso e ciò che non lo è, ciò che è riconoscibile, visibile, dicibile, conscio, e ciò che è irriconoscibile, invisibile, indicibile, inconscio. La voce del Padrone pronuncia un discorso che denota, inquadra la vita come vita umana; il soggetto, dice sempre Lacan con un gioco di parole, è assoggetto, in posizione di sudditanza rispetto all’Altro. Nell’habitat umano, il reale è dunque cancellato originariamente, pertanto insiste e torna sempre allo stesso posto.

Capiamo meglio allora il fastidio del nostro Abrahams nei confronti della parola e dell’avvento del sonoro e del discorso nel cinema. Dice Mladen Dolar in un bel testo dedicato all’oggetto voce: «L’ascolto implica obbedienza; esiste un forte legame etimologico tra i due in numerose lingue obbedire, obbedienza deriva dal francese obéir, che a sua volta viene dal latino ob-audire, derivativo di audire, ascoltare […]. L’etimologia lascia intravedere un legame strutturale: l’ascolto è “sempre-già” una promessa d’obbedienza; non appena ascoltiamo, in maniera embrionale abbiamo già cominciato a obbedire, ascoltiamo sempre la voce del padrone, poco importa se in un secondo momento la contraddiremo. C’è qualcosa nella natura stessa della voce che le assegna un’autorità da padrone (che si presta a un gran numero di usi politici)».[8]

Sotto accusa, nella performance e nei testi di Abrahams, è il significante inteso come “parola d’ordine”, il microfascismo della lingua. In questo senso, il gesto “folle” di Abrahams si congiunge a una comunità di studiosi e a un sapere iperpolitico sulla “natura” del linguaggio. Tutta la lotta di Abrahams sembra andare contro questo funzionamento.

Il gesto dell’uomo col magnetofono veicola una obiezione fondamentale, mirabilmente colta da Fachinelli, contro un dispositivo terapeutico che – ora occorre specificare! – sarebbe scorretto identificare nella psicoanalisi, come se esistesse La psicoanalisi. Un dispositivo terapeutico fondato rigidamente sul “presupposto di traducibilità” in parola di tutto ciò che non è parola, fondato dunque sul senso. “Un movimento teorico che, riferito non a ciò che taglia fuori, ma a ciò che si annette, dobbiamo pure chiamare predace, tende perciò ad abbinarsi a una pratica della “trasformazione”, del “controllo”, che in alcuni suggerimenti estremi delinea una “somministrazione” del codice della normalità”. Ciò che l’uomo col magnetofono mette in atto, continua Fachinelli, è “un movimento di cui occorre sottolineare insieme la problematicità e la positività, e che passa attraverso la parola contaminata, per così dire, vale a dire una parola non scissa, o il meno scissa possibile, da ciò che non è parola”.[9]

Ora, in conclusione vorrei mettere in evidenza come queste influenze, questa sensibilità critica nei confronti dei domini del senso e del linguaggio che di solito riassumiamo nella parola “Sessantotto”, abbiano attraversato e nutrito anche la psicoanalisi – e viceversa, giacché la psicoanalisi è stata una delle maggiori molecole nella costituzione dell’evento “Sessantotto”. Sebbene dalle storie raccontate fin qui la psicoanalisi sembra uscirne piuttosto malconcia, credo sia bene operare una grande distinzione (se ne potrebbero operare molte e altre), sulla scia di quanto finora detto, in rapporto cioè al ruolo del senso nella clinica psicoanalitica.

Se la parola è quel dispositivo tramite cui si prende le distanze dal reale, lo si negativizza, lo si taglia fuori (e ci si cura pure, ci si procura del gran sollievo, del piacere, con la parola), se capiamo che l’applicazione e il ricorso al senso vanno di pari passo a una “scongiura dell’immediato”, un certo dispositivo psicoanalitico punta invece a piegare la necessità del senso a una necessità maggiore, da cui il senso scaturisce come momento secondo. Attraverso un certo dispositivo psicoanalitico si può operare una radicale relativizzazione del senso, si può portare il senso fino alle sue estreme conseguenze, fino cioè alla impossibilità di com-prendere il reale, l’irruzione del reale, l’evento reale – dunque si potrà incontrare il reale come impossibile della simbolizzazione e del senso. È Jacques Lacan che ha messo a punto, con fare da artigiano, questo dispositivo di mobilitazione e produzione prima, di riduzione e bonifica poi, del senso.

Avvertito sempre più, nel corso del suo insegnamento, che il senso può essere ciò che procura sollievo momentaneo ma che nutre una impalcatura, una struttura o sovra-struttura che imbriglia il reale e che sconfessa l’evento sempre in atto del taglio reale (che possiamo anche chiamare disturbo, ciò che non funziona), moltiplicando dunque nuove forme di sofferenza, Jacques Lacan ha costruito un dispositivo analitico che si spoglia, in corso d’opera, della sua veste terapeutica per dirigere la cura in direzione di quel reale-impossibile al cuore del senso stesso. Verso l’evento del dire, la causa del dire, la causa del discorso, dell’emersione della parola e dell’Altro, la causa del senso che resta fuori dal senso stesso, la causa del senso che non è com-presa nella logica del senso. Per tale motivo un dispositivo terapeutico tutto incentrato e costituito sull’asse portante del senso, della traduzione cioè di tutto il reale in simbolico, non potrà che produrre un lavoro infinito, un’analisi interminabile, dal momento che il reale inteso come disturbo, come ciò che non va e che non funziona, è interminabile.

Tramite questo dispositivo è invece possibile giungere a, o meglio frequentare quelle macchinette di cui, per Deleuze e Guattari, si compone, si concatena il desiderio, e che Lacan non staccherà mai dal rapporto al significante. Macchine per Deleuze e Guattari, lettere di godimento per Lacan, supporto materiale del significante e del senso, la particolarità di questi frammenti è di non essere mai dati una volta per tutte, non sono un archè. Essi sono sempre in atto, come il reale da cui provengono e a cui rimandano. Il reale dell’uomo, del significante, del senso, dell’Altro, è sempre in atto, ci disturba sempre, ci taglia sempre, ci interrompe sempre, e il senso viene a mitigarne gli effetti, allevia e consola. La psicoanalisi, così come la stiamo inquadrando, condurrà il soggetto a ricongiungersi col suo atto, con l’atto della sua emersione, con «l’effetto d’atto che si produce come scarto di una simbolizzazione corretta».[10]

Le formazioni umane resteranno una scelta obbligata, anche solo per parlare e per rendere conto di tutto ciò. Tutto sta, credo, nell’abitare l’umano e le sue formazioni sapendo che occorre servirsene (e non esserne asserviti) per stringere un reale e per navigarlo. L’idiozia (e la pericolosità) propriamente umana è credere che il senso sia ciò che farà funzionare il reale, che il senso aggiusterà ciò che non cessa di guastarsi e di funzionare guastandosi.

Note

[1] «Lungi dunque dall’essere il fatto contingente delle fragilità del suo organismo, la follia è la virtualità permanente di una faglia aperta nella sua essenza. Lungi dall’essere per la libertà “un insulto”, ne è la più fedele compagna, ne segue il movimento come un’ombra. E l’essere dell’uomo non solo non può essere compreso senza la follia, ma non sarebbe l’essere dell’uomo se non portasse in sé la follia come limite della sua libertà». Jacques Lacan, Discorso sulla causalità psichica, in Scritti, 2 voll., Einaudi, Torino 2002, vol. 1, p. 170.

[2] Ronald Laing, La politica dell’esperienza, in Gilles Deleuze, Felix Guattari, L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Einaudi, Torino 2002, p. 147.

[3] Gilles Deleuze, Claire Parnet, Conversazioni, Ombre Corte, Verona 2007, p. 53.

[4] William Burroughs, in Sylvère Lotringer, David Morris, Semiotext(e), Schizo-culture. The event 1975, MIT Press, Cambridge 2013, p. 161.

[5] Questi e altri scritti di Abrahams sono raccolti in Giacomo Conserva, Pietro Barbetta, Enrico Valtellina (a cura di), Un singolare gatto selvatico, Ombre corte, Verona 2017.

[6] Ivi, p. 116.

[7] Elvio Fachinelli, La parola contaminata, in G. Conserva, P. Barbetta, E. Valtellina, op. cit., p. 46.

[8] Mladen Dolar, La voce del Padrone, Orthotes, Napoli – Salerno 2014, pp. 91 – 92.

[9] Elvio Fachinelli, op. cit., p. 47.

[10] J. Lacan, Radiofonia, in Altri Scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 419.

[cite]

tysm review

philosophy and social criticism

issn: 2037-0857

creative commons license this opera by t ysm is licensed under a creative commons attribuzione-non opere derivate 3.0 unported license.

based on a work at www.tysm.org