Jankélévitch: un istante di grazia tra le rovine del tempo.

di Marco Dotti

Abitiamo nelle opere altrui. Non spetta a chi scrive, infatti, dire “la mia opera” o parlarne, così come «noialtri, umili lettori, testimoni o terzi, parliamo dell’opera di Proust o di Simenon».

Vladimir Jankélévitch fu sempre chiaro, almeno su questo punto. Ma è nella conversazione con Béatrice Berlowitz – conversazione che prese poi forma di libro, privilegio paradossalmente concesso agli “autori”, anche quando non si dicono tali – che il filosofo rese ancora più esplicita la propria avversione per ciò che chiamava il «detestabile io». Basta nulla perché l’io intervenga a rovinare un equilibrio temporale e morale. Nulla affinché si compia quella “tragedia dell’agire” che apre all’irrimediabile e che Seneca, citato a più riprese dal filosofo francese, sintetizzava nella frase «quicquid feci adhuc infectum esse mallem» .

Anche «l’atto di scrivere esige una perfetta innocenza», osservava Jankélévitch, «e l’innocenza è sempre più rara in questo teatrino filosofico in cui regnano l’opinione degli altri e la gloria di apparire, in cui tutto inizia con un manoscritto e finisce con un manoscritto».

Pubblicata nel 1978 dalle edizioni Gallimard, con il titolo rilkiano Quelque part dans l’inachevé, tradotta per Einaudi da Valeria Zini, per la cura di Enrica Lisciani Petrini (Da qualche parte nell’incompiuto, Torino, 2012), la conversazione si apre con un’attestazione di intransigenza: un’opera può essere tale solo a posteriori. Si arriva a un’opera, rimarca Jankélévitch, allo stesso modo in cui si ottiene una biografia o una necrologia, ossia quando tutto è finito. Prima e nel mezzo c’è qualcosa che attiene a all’inesauribile scorrere degli istanti e un oblio che, per lui, studioso di Bergson e Simmel, faceva tutt’uno con l’ineffabile grazia della vita quotidiana.

Charis è dunque un termine che, a raggiera, tocca tutti i nodi tematici affrontati dallo studioso, ebreo nato a Bruges da genitori di origine russa nel 1903 e scomparso a Parigi nel 1985, dopo aver vissuto tutti traumi del Secolo e avere insegnato per venticinque anni alla Sorbona. Nodi che vanno dall’umiltà alla leggerezza, dallo humour all’ironia, dal perdono alle virtù, dal mistero al gioco, dalla colpa all’imperdonabile, alla morte, in sostanza dal primo saggio su Bergson, apparso nel 1931 e tradotto dalla Morcelliana di Brescia nel 1991, ai più noti L’ironia (Il Melangolo, Genova 1987), Pensare la morte? (Cortina, Milano 1995), Il paradosso della morale (Hopefulmonster, Firenze 1996), La morte (Einaudi, Torino 2009), Il non-so-che e il quasi-niente (Einaudi, 2011), Debussy e il mistero (Se, 2012) e, appunto, Da qualche parte nell’incompiuto.

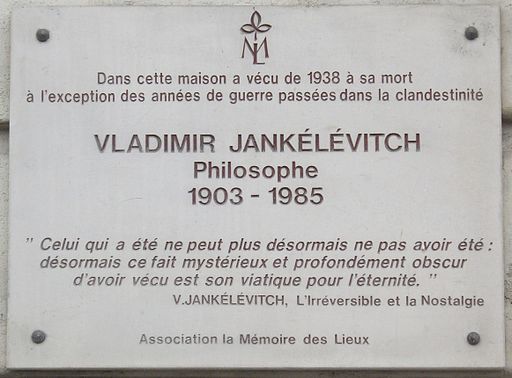

Plaque apposée au n° 1A du quai aux Fleurs, Paris 4e.

« Dans cette maison a vécu de 1938 à sa mort, à l’exception des années de guerre passées dans la clandestinité, Vladimir Jankélévitch, philosophe, 1903-1985.

“Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été : désormais ce fait mystérieux et profondément obscur d’avoir vécu est son viatique pour l’éternité.” – V. Jankélévitch, L’Irréversible et la Nostalgie.

Association la Mémoire des Lieux. »

Nodi capaci, ricorda Lisciani Petrini, di far eccedere l’individuo da sé, di farlo uscire, attraverso una «efférence». Questa «efférence», questa estroflessione Jankélévitch non esita a definirla “charis”, con il lessico di uno degli autori a lui più cari, quel Plotino che nelle Enneadi parla di una «grazia diffusa attorno al bello» e come qualcosa che “non è”, ma opera.

Per Vladimir Jankélévitch, che muove da sottile allusioni, charme diventa quindi il termine più adatto per indicare un continuo movimento produttore di modi o maniere, quello slancio, scrive Erica Lisciani Petrini, che fa essere senza essere, lambendo le cose, senza mai cadere nella presunzione di afferrarle.

È proprio l’infinita variazione su questo movimento che ha portato Jankélévitch a trovare punti di riferimento in letture fuori da ogni moda, da Schelling a Sestov a Simmel. Interessante appare soprattutto il legame con Simmel che Jankélévitch giudica «fenomenologo molto più profondo di Max Scheler» appartenente a una sorta di “Pléiade segreta” e al quale dedicherà un saggio, pubblicato nel 1925 sulla “Revue de Métaphysique et de Morale” e tradotto a cura di Laura Boella (George Simmel filosofo della vita, Mimesis, Milano, 2013).

Un saggio giovanile, visto che all’epoca della sua stesura, Jankélévitch aveva ventidue anni. Ma ciò nonostante è un lavoro che con forza ritorna – qui sta il suo interesse – nell’ultima fase della vita del filosofo. Nelle pagine finali del libro conversazione con Béatrice Berlowitz, infatti, il richiamo a Simmel e alla sua filosofia della vita diventa esplicito e in qualche modo chiarisce ancor di più l’attacco alla “pretesa dell’opera” dei viventi.

Presto, rimarca Jankélévitch, «i posteri torneranno a leggere Simmel, lo riconosceranno – perché le opere dimenticate, sepolte, soffocate continuano a esistere. Un giorno lo si riconoscerà. Un giorno, prima o poi, il misconosciuto sarà riconosciuto. Nessuno è mai stato misconosciuto per sempre, forse fino alla sua morte, ma non fino alla fine dei tempi». Allora l’opera diventerà davvero quel «rilancio infinito» tra un instante fissato dalla grazia e l’inesausta rovina del tempo.

[da La Talpa Libri / il manifesto, 24 marzo 2013]

[cite]

tysm literary review

vol. 16, issue 21

january 2015

creative commons licensethis opera by t ysm is licensed under a creative commons attribuzione-non opere derivate 3.0 unported license. based on a work at www.tysm.org