Versace, il killer e quel funerale kitsch

di Marco Dotti

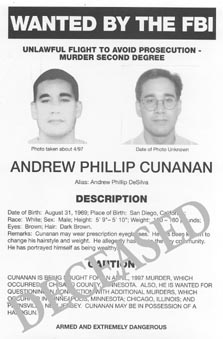

A San Francisco lo conoscevano tutti, ma non tutti lo conoscevano con il suo vero nome. Sui manifesti del Fbi, nell’estate del 1997, Andrew Phillip Cunanan appariva nei panni di “most wanted man”, ma per «catturarne» l’identikit era stato necessario ricorrere a tre fotografie, diversissime fra loro.

Era di certo un abile trasformista, il ragazzo di origini filippine che il 15 luglio di undici anni fa, in una villa da sogno della sognante Miami Beach, risvegliò tutti griffando con la parola «fine» la vita del calabrese Gianni Versace. Capelli lunghi o corti, barba e baffi, magro o sovrappeso, Cunanan cambiava continuamente fisionomia e indifferentemente sapeva farsi passare per un frivolo modello dell’alta moda, per scafato talent scout capace di muoversi ai margini di Hollywood o per un non meno fascinoso ufficiale di marina. Che amasse farsi mantenere da ricchi tenutari e condurre quella che persino sua madre, senza mezzi termini, gli rimproverava essere una esistenza da puttana d’alto bordo e infimi maneggi questo no, non era un mistero per nessuno.

Ma gli ambienti gay (e non solo quelli) della California (purtroppo non solo quella) pullulavano e ancora pullulano di tipetti del genere. Ciò che sappiamo per certo è che Andrew conduceva esistenze parallele e spesso tagliava i ponti con tutto. Senza salutare nessuno e senza rimpianti per nessuno con la stessa imprevista vitalità con cui era arrivato, ripartiva. Nuova vita, nuova storia, nuova febbre, altri abiti, altri soldi. E di soldi ne giravano davvero tanti in tasca di Andrew.

Eppure, come ricorda Gary Indiana nel suo Three month of fever. The Andrew Cunanan Story (Cliff Street Books, New York, 1999, tradotto in italiano da Fabio Accursio col titolo Tre mesi di febbre, per le edizioni Textus, nel 2005), Andrew Cunanan assomigliava terribilmente al sociopatico di successo, ne simulava vizi e virtù, incarnando una maschera che tanto piace all’America: quella del maniaco dalla vita ordinata, passatoci giusto accanto, in una società precaria in cui nessuno conosce nessuno, se non va a cercarselo.

La verità è che «Andrew si sentiva come il composto di tutti quelli che conosceva, un composto che perdeva definizione al di sotto di una certa profondità, ecco perché quando qualcuno scompariva dal suo orizzone, era come se una parte di essenziale di lui se ne stesse andando». Forse tutto dipendeva dal suo carattere, forse dall’adolescenza burrascosa passata accanto a un padre inseguito in ogni anfratto degli “States” da creditori e cacciatori di taglie, forse dipendeva dall’America.

È davvero plausibile supporre che Andrew Cunanan avesse svolto una mole notevole di ricerche sul mondo dei ricchi, per infilarsi tra loro senza difficoltà e riconoscere «con la facilità di chi in quel mondo è nato il ciarpame di lusso che tanto spesso riempie le loro vite e le loro abitazioni».

In fondo, rimarca Gary Indiana, i ricchi sono sempre diversi, «diversi da noi, sicuramente diversi da lui». Come per una sorta di rito magico contro la loro morte, i ricchi «addobbano case, aerei privati e residenze stagionali con versioni incredibilmente preziose e intimidatorie degli oggetti quotidiani che tutte le persone normali posseggono: piatti, posate, mobili, sciacquoni. Riempiono ogni spazio disponibile con qualsiasi oggetto esteticamente immaginabile e inimmaginabile, creando un’aura di soggezione e grandeur attorno all’invisibile e freudiana massa fecale che rende tutto ciò possibile». Non era stato proprio Versace a vantarsi, sulle pagine patinate di People, di riuscire a «spendere tre milioni di dollari in due ore»? «Un giorno vado a fare acquisti a Parigi per la mia casa di Miami. Poi alla sera torno a casa e vedo la cifra che ho speso». Un carnevale continuo, fino a che anche l’ horror vacui del ricco prende «forma di vodoo contro neoplasie, episodi coronarici, insufficienze renali, amputazioni diabetiche, tumori alla prostata, ictus, disturbi mentali che inevitabilmente arrivano, vodoo o non vodoo, esattamente al momento giusto in qualsiasi vita tranne che in quella di Leni Riefenstahl».

Per tre anni, Gary Indiana si è messo sulle tracce e nei panni di Cunanan per tracciare non l’ennesimo e inutile profilo di un serial killer, o offrire l’ennesima, inutile controinchiesta sull’affaire-Versace, ma l’organigramma al tempo stesso incredibile e terrificante di una mente «normale» e «normalmente» inserita in un contesto economico-sociale di per sé delirante. A meno di non esserne personalmente coinvolti, prosegue Indiana, «l’aspetto più spaventoso della vicenda di Andrew Cunanan consiste nell’assurda proliferazione di notizie di cui essa fu oggetto dopo l’omicidio di Gianni Versace». L’assassino, prima ignorato nonostante la scia di cadaveri che aveva seminato da Minneapolis al New Jersey, divenne improvvisamente una «icona diabolica nel circo delle celebrità americane». Per i tre mesi che vanno dall’omicidio Versace al presunto suicidio di Cunanan, come in una nuova «estate di Sam» la società americana si è ritrovata nuda. Nuda e ridicola.

Si potrebbe utilmente argomentare, prosegue Indiana, che molti dei personaggi più amati dalla società americana, i cosiddetti modelli funzionali, dai Chief Executive Officer alle stelle del cinema, inclusi alcuni di coloro che più intensamente piansero la morte di Versace dopo i fatti, « potrebbero essere definiti senza difficoltà sociopatici, vittime di una cultura del presentarsi sempre e comunque e con qualsiasi mezzo in modo autoesaltante, quella cultura che a sua volta si è sovrapposta, alcuni anni fa, alla cultura del narcisismo».

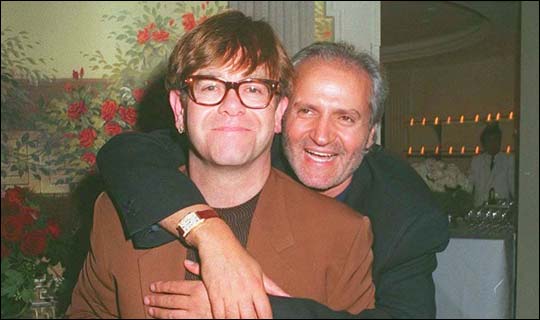

In fondo, l’America adora il sociopatico di successo, la sua non è tanto una società in cui nessuno conosce nessuno quanto una società in cui solo ai personaggi celebrati dai media si concede vera esistenza. Il resto, conta solo come eccezione, quando entra a pieno titolo in uno dei modelli narrativi (“ordinaria follia”, “serial killer”, “raptus”: sono le parole chiave con cui ci tranquillizzano gli esperti) che garantiscono la coesione sociale “via cavo” e via etere, di un paese incredibilmente fragile di nervi. Che cosa dire e come non ridere davanti a Elton John, l’ex cantante oramai specializzato in coretti funebri, che piange al funerale dell’amico stilista, «fasciato da abiti di Versace, come fosse una Maria Antonietta»?

Questo è il lato più interessante della vicenda e il punto chiave del lavoro di Indiana, anche gli amici di Versace non poterono esimersi dall’infierire sul cadavere, perché la sceneggiatura della perfetta vita americana, che prevede che di tanto in tanto anche la radiosa esistenza dei «ricchi» venga stroncata dal solito pazzo frustrato, prevedeva che chiunque, ma proprio chiunque apparisse in tv o sui giornali per aggiungere alla precedente, anche la propria opinione, per deplorare e affliggersi e rendere pubblico il proprio orrore e il senso di perdita e la rabbia nel modo più evidente e patetico che fosse possibile. E siccome quella sceneggiatura si impose, conclude Indiana, «con la forza psichica di una valanga, essa offriva il seguito della storia precedente, staccava l’occhio del pubblico dal buco della serratura su cui prima era incollato».

La storia di Andrew, nei fatti, fu un grande capitolo della deriva mediatica del nuovo continente. Un segno che non fu compreso, quando con quella storia si «diede soluzione al caso dell’omicidio di John Benét Ramsey, poiché questo caso aveva finalmente svelato la soluzione del caso OJ Simpson, il quale a sua volta aveva chiuso il caso Menendez. Il mistero di Andrew fu infine risolto dalla morte di Lady D, la quale morte avrebbe trovato una “conclusione” nelle fattezze di Monica Lewinsky».

[cite]

TYSM REVIEW

PHILOSOPHY AND SOCIAL CRITICISM

VOL. 26, ISSUE NO. 27

AUGUST 2015

ISSN: 2037-0857

CREATIVE COMMONS LICENSETHIS OPERA BY T YSM IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUZIONE-NON OPERE DERIVATE 3.0 UNPORTED LICENSE. BASED ON A WORK AT WWW.TYSM.ORG