I graffiti dell’Inquisizione

di Francesco Paolella

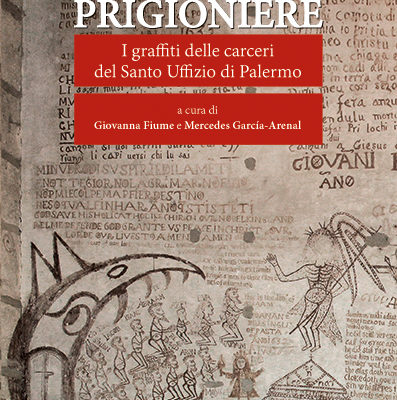

Parole prigioniere. I graffiti delle carceri del Santo Uffizio di Palermo, a cura di Giovanna Fiume e Mercedes García-Arenal, Istituto Poligrafico Europeo, Palermo, 2018, 308 pagine

Chiunque viva in una città, vede continuamente dei disegni e, soprattutto, delle scritte sui muri dei palazzi: parole d’amore, ingiurie, slogan… Sono frasi più o meno ironiche, rivolte a un pubblico di passanti o che hanno, talvolta, un destinatario preciso. È una pratica – quella dei graffiti – che è vecchia quanto le stesse città e che oggi, forse, ha iniziato a cambiare supporto, da quando cioè siamo stati forniti di una bacheca da riempire. D’altra parte, anche in molti luoghi chiusi, luoghi di cura, di reclusione o di preghiera, si è sempre scritto sui muri: nei ricoveri, nei conventi, nei manicomi o nelle carceri, è una cosa comune trovare incisi o dipinti invocazioni, poesie, disegni, ritratti, talvolta urla disperate o preghiere piene di speranza.

Questa raccolta di saggi si occupa di un caso particolare ma davvero significativo: in un palazzo palermitano, che secoli fa ospitò il carcere dell’Inquisizione spagnola, sono stati scoperti (e poi riscoperti) nel secolo scorso moltissimi graffiti realizzati dai prigionieri. Da quelle tracce si muovono studi che si occupano di storia delle istituzioni carcerarie, di storia religiosa, di storia sociale e di storia culturale: quei graffiti compongono una sorta di polifonia e da essi riemergono – pur tenendo conto del fatto che furono prodotti in un contesto di costrizione e di violenza – aspetti essenziali della visione del mondo, delle idee di uomini imprigionati per svariate ragioni ma, essenzialmente, perché “criminali della fede”.

I graffiti ci parlano non di uomini comuni, ma di persone quasi sempre dotate di grande cultura – anzitutto in campo teologico – e con una spiccata tendenza a ragionare di fede e verità.

Quei segni sulle pareti delle celle – realizzati ovviamente con strumenti e materiali di fortuna – rappresentavano senza dubbio una maniera per affermare o riaffermare la propria identità e le proprie credenze in un ambiente oppressivo, ma volevano essere anche una traccia per comunicare in qualche modo con gli altri prigionieri: «Immagini e scritte provocano accese discussioni tra detenuti, intervengono nelle loro dispute religiose, ricordano precetti e devozioni, irritano chi ha convinzioni diverse o si dichiara indifferente» (pagina 212). Sembra incredibile per noi oggi, ma le questioni religiose erano davvero importanti per un uomo del Seicento – oltre ad essere, talvolta, la causa di un imprigionamento o della morte sul rogo.

La memoria, leggendo questo volume e vedendo le riproduzioni di quei graffiti, va facilmente alla lezione di autori come Armando Petrucci e Carlo Ginzburg, ma anche alle immagini e alle atmosfere del Giordano Bruno di Giuliano Montaldo: anche fra gli autori di questi graffiti, delle cui vite è stato possibile ricostruire – almeno in parte – la storia, ci sono stati, infatti, diversi eretici più o meno impenitenti. Chi finiva in quelle celle? Ci finivano soprattutto uomini accusati di essere “giudaizzanti” (le menti paranoiche degli inquisitori pensavano sempre alla malattia ebraica…), oppure cripto-musulmani o protestanti, blasfemi o negromanti, ma anche bigami o sodomiti.

Era normale, dunque, che uomini con forti convinzioni – o comunque sospettati di averne di pericolose – non facessero che coltivare la loro soggettività eretica, radicalizzandosi: e le scritte sui muri potevano essere una via per affermare questa identità deviante. Questo è un ragionamento che ci rimanda alla vita attuale delle carceri occidentali, che spesso sono diventate luoghi in cui il fondamentalismo religioso si è rafforzato o è stato addirittura instillato nelle mente di parecchi detenuti.

È evidente che i carcerieri e gli inquisitori sapessero di questa pratica e, anzi, non era raro che la usassero come prova ulteriore – accanto alla tortura – della colpevolezza. Ma è altrettanto chiaro che attraverso disegni e parole su un muro, un prigioniero del Sant’Uffizio potesse ritagliarsi un minimo spazio di libertà, anche soltanto costruendo una specie di calendario per poter misurare il tempo, gli anni di prigionia.

Per concludere, è interessante ricordare quanto si sostiene all’inizio di questo importante volume a proposito del fatto che quei prigionieri non scrivessero dal carcere o nel carcere, ma che, in un certo senso, scrivessero il carcere, usando le pareti come palinsesti, come pagine di un quaderno, per dire qualcosa di sé e cercare di adattare a sé quel luogo di violenza.

[cite]