DAMIANO PALANO

Il tempo della disperazione

Al termine del Disagio della civiltà, dopo aver mostrato come il processo della civilizzazione fosse il risultato del controllo progressivamente esercitato sul corredo pulsionale degli esseri umani, Freud veniva a contrapporre l’una all’altra le due forze elementari che riteneva di avere scoperto, Eros e Morte. E proprio nelle righe finale, aggiunte nel 1931, segnalava come i pericoli maggiori per il genere umano giungessero dalla pulsione di morte e dalle tendenze aggressive che ne discendevano:

«Il problema fondamentale del destino della specie umana, a me sembra sia questo: se, e fino a che punto, l’evoluzione civile degli uomini riuscirà a dominare i turbamenti della vita collettiva provocati dalla loro pulsione aggressiva e autodistruttrice. In questo aspetto proprio il tempo presente merita forse particolare interesse. Gli uomini adesso hanno esteso talmente il proprio potere sulle forze naturali, che giovandosi di esse sarebbe facile sterminarsi a vicenda, fino all’ultimo uomo. Lo sanno, donde buona parte della loro presente inquietudine, infelicità, apprensione»[1].

È facile riconoscere in quelle parole il riflesso cupo della stagione di barbarie che si avvicinava. L’insieme delle trasformazioni epocali inaugurate dalla prima guerra mondiale aveva d’altronde indotto il padre della psicoanalisi a rivedere sensibilmente il proprio quadro teorico generale. E anche se l’interesse per i temi politici era affiorato già dal grande affresco di Totem e tabù, le dinamiche della società attrassero l’attenzione Freud soprattutto a partire dallo scoppio del conflitto e dopo il crollo dell’Impero, un evento che rappresentò anche per il medico viennese il tramonto del «mondo di ieri» in cui aveva vissuto (e creduto) e l’inizio di un’era di disordine. Il cammino che doveva condurre Freud al Disagio della civiltà e al riconoscimento sconcertante della «pulsione di morte» – col quale prendeva atto che la tendenza aggressiva «rivela nell’uomo una bestia selvaggia, alla quale è estraneo il rispetto per la propria specie»[2] – era anche un percorso intellettuale di disillusione rispetto ai grandi sogni della scienza positiva. L’ambizione di poter guarire gli esseri umani dal loro disagio, portando alla luce le correnti misteriose che si agitavano nel fondo della psiche, si trovava alla fine a urtare contro un ostacolo insuperabile, aprendo le porte a un cupo pessimismo, per molti versi simile a quello che aveva indotto i grandi realisti del passato a descrivere il «legno storto» della «natura umana».

La pista indicata dal Disagio della civiltà e da altri scritti freudiani degli anni Venti, come soprattutto Massenpsychologie und Ich Analyse[3], doveva in seguito essere battuta anche da molte altre indagini, più o meno fedeli rispetto agli insegnamenti del padre del psicoanalisi, tra cui è quasi inevitabile ricordare Massenpsychologie des Faschismus di Wilhelm Reich, Escape from Freedom di Erich Fromm, o Eros and Civilisation di Herbert Marcuse, ma tra cui sarebbe ingiusto dimenticare anche suggestivi testi come Psicanalisi della guerra atomica e Psicoanalisi della guerra di Franco Fornari[4]. E anche negli ultimi anni un sentiero di riflessione di questo tipo è stato seguito, seppur ormai marcando una sostanziale distanza da Freud, per esempio da Massimo Recalcati, che in alcuni suoi interventi giornalistici si è spinto a interpretare fenomeni politici come il terrorismo di matrice islamista, alla ricerca di una spiegazione collocata al livello della «psicologia della massa», ossia delle generali condizioni psicologiche che contrassegnano una determinata società[5]. Per quanto suggestive siano le sollecitazioni che provengono da queste indagini, il crinale su cui esse si muovono – al confine tra l’ambito della psicologia del singolo individuo e la sterminata landa delle condizioni economiche, politiche e culturali di una determinata società – non può che essere sempre estremamente scivoloso, ed è così quasi inevitabile cedere a semplificazioni che finiscono con lo smarrire, al tempo stesso, la specificità delle motivazioni individuali e l’autonomia (oltre che la complessità) dei fenomeni politici. Se infatti la ricostruzione ‘psicologica’ del quadro culturale di una determinata fase storica può offrire formidabili elementi per interpretare fenomeni politici o anche le scelte che un singolo individuo si trova a compiere, una simile impostazione rischia quasi sempre di spingere verso il riduzionismo psicologico. Un riduzionismo in base al quale – saltando ogni anello intermedio – non solo fenomeni politici e culturali complessi vengono ricondotti a determinanti psicologiche, ma secondo cui persino la stessa condizione del singolo appare riducibile alle dinamiche della psicologia di massa, proprio secondo quello schema che tracciava Freud al termine del Disagio della civiltà, quando scriveva che la consapevolezza degli esseri umani del potere raggiunto sulle forze naturali spiegava «buona parte della loro presente inquietudine, infelicità, apprensione».

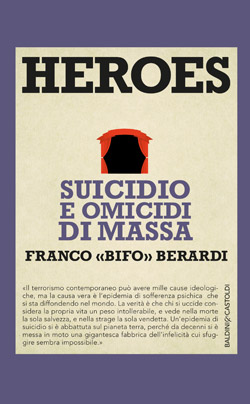

È proprio questo scivoloso crinale, affollato di insidie, che decide di percorrere Franco Berardi nel volume Heroes. Suicidio e omicidi di massa, il suo libro probabilmente più inquietante – se non altro per le storie individuali che vengono considerate come ‘esemplari’ – ma in cui giunge anche a completa maturazione un pessimismo dalle radici profonde[6].

Nel libro di Berardi vengono infatti ripercorse le storie personali di folli criminali che utilizzano armi micidiali per sterminare decine di innocenti, prima di togliersi la vita, ma queste vicende sono assunte come spie di un disagio generale, che non coincide solo con la patologia di casi estremi, perché riflette piuttosto la diffusione di massa di comportamenti patologici. Non è neppure necessario sottolineare come nella lettura che sorregge Heroes si annidino molteplici rischi, che non sono solo quelli di semplificare fenomeni inevitabilmente complessi. E non va neppure mai dimenticato che le ipotesi di Berardi sul disagio dell’«ipermodernità» non hanno – né pretendono di avere – un valore sul piano clinico (un valore che d’altronde non avevano neppure le ipotesi freudiane sul fondamento e sul destino della civiltà), e vanno piuttosto a collocarsi sul terreno di un’interpretazione ‘culturale’ del presente, dalla quale non sono peraltro mai assenti le preoccupazioni più strettamente ‘politiche’ sulle possibili modalità di azione in un contesto tanto fortemente segnato dalla «mutazione»[7]. A dispetto di tutte queste cautele, il pessimismo di Berardi non può essere probabilmente archiviato in modo frettoloso, e non se possono liquidare le estremizzazioni come il semplice vezzo intellettuale di un ‘provocatore’ culturale aduso all’iperbole. Perché a ben guardare, al netto delle estremizzazioni e delle provocazioni (che certo ci sono), il ritratto che Berardi ha delineato, investigando da vicino la mutazione tecnologica degli ultimi due decenni, coglie davvero alcuni aspetti cruciali. E vale dunque senz’altro la pena prendere sul serio le sue ipotesi, evitando di ricondurre le sequenze del suo itinerario all’interno della griglia interpretativa del «post-operaismo» italiano (che almeno nel suo caso appare oggi molto simile a una gabbia distorcente), e rendendo il dovuto merito a uno sguardo che – non da oggi – si è rivelato capace di cogliere tutte le insidie della trasformazione.

L’effige di Franco Berardi – con quel soprannome «Bifo», con cui ancora alle scuole medie cominciò a firmare le proprie opere – rimane per molti versi incastonata, come un tassello insostituibile, nel mosaico di quella «rive gauche in minore» che fu la Bologna degli anni Settanta. Una Bologna forse persino immaginaria, ma non per questo meno nitida nei suoi contorni, in cui stanno le ballate malinconiche di Francesco Guccini, gli esperimenti di Roberto Roversi e Lucio Dalla, il poliziotto Antonio Sarti e l’extraparlamentare eternamente fuoricorso Rosas, il «mediattivismo» goliardico di Radio Alice, il mao-dadaismo di «A/traverso», il Settantasette e il convegno sulla repressione, i dolori sentimentali di Boccalone e le performance di Roberto «Freak» Antoni, e in cui un posto d’onore non può che essere occupato proprio da Franco Berardi, che del movimento bolognese – politico, ma anche culturale e artistico – fu più che un semplice animatore. Ma proprio il fatto che l’immaginario collettivo lo abbia rivestito degli abiti (peraltro tutt’altro che adatti alla sua personalità) del ‘reduce’, insieme probabilmente alle doti istrioniche che lo rendono ancora oggi un formidabile affabulatore, ha finito col precludere la possibilità che in Italia si sviluppasse intorno alla sua riflessione e alle sue ipotesi un dibattito serio, come invece accade da anni all’estero, dove i libri di «Bifo» sono tradotti e discussi. Confrontandosi con la riflessione di Berardi, le pagine che seguono tentano invece di cogliere gli elementi più preziosi dell’indagine sul disagio dell’«ipermodernità» che l’intellettuale bolognese ha avuto modo di condurre nel corso degli ultimi decenni. Ma, al tempo stesso, cercano anche di portare alla luce un rischio che si annida nella sua prospettiva. Un rischio che affonda le radici nella stessa logica di un percorso ormai lungo quasi mezzo secolo, e il cui esito – paradossalmente – tende a configurare una sorta di ‘rimozione’ del conflitto dallo spazio dalla teoria.

Il mondo insensibile

Non è certo sorprendente che Franco Berardi definisca Heroes come un libro «orribile» (H 211). Per gli squarci che apre sul disagio di un’umanità tanto sofferente quanto colpevole di violenze efferate, il volume in molti passaggi risulta davvero urtante, sgradevole, doloroso. Gli assassini di cui il libro si occupa – tracciando gli schizzi biografici di personaggi come James Holmes, autore di una strage in un cinema del Colorado durante la prima del Cavaliere oscuro, come Pekka Auvinen, diciottenne che nel novembre del 2007 uccise nove coetanei in una scuola finlandese, come Seung-Hui Cho, studente di origine coreana colpevole del massacro di trentadue persone in un’università della Virginia, e come Andres Breivik, che il 22 luglio 2011 sterminò settantasette persone, a Oslo e nell’isola di Utoya, dove era in corso il raduno estivo dell’organizzazione giovanile del Partito laburista – non sono comunque considerati tanto nella loro specificità, ma piuttosto come segnali di un processo più ampio. «Non sono episodi marginali», scrive infatti Berardi, «dovremmo leggerli come il sintomo estremo di una sofferenza che dilaga al cuore della società contemporanea, perché il capitalismo finanziario è la fabbrica dell’infelicità, è un buco nero che inghiotte i beni comuni, il prodotto del lavoro, e soprattutto inghiotte la gioia, la speranza, e la possibilità stessa di vivere la vita» (H 12).

La scelta chiaramente provocatoria, spiazzante, di partire da casi tanto estremi per ricostruire un clima emotivo non può che calare sul libro un’ipoteca formidabile, suscettibile agli occhi di molti persino di squalificare l’intera operazione, perché quella scelta può apparire come una scorciatoia che dalle azioni di alcuni individui (i cui tratti sono peraltro desunti solo da informazioni giornalistiche) conduce sino alla società e a una condizione psicologica generale. A dispetto di tutte queste forzature, e delle provocazioni culturali, l’ipotesi che guida l’interpretazione di Berardi offre senz’altro degli elementi di riflessione tutt’altro che secondari, nella direzione di una ‘fenomenologia’ del presente, o persino di una «fenomenologia della fine», come recita il titolo di uno degli ultimi libri dell’intellettuale bolognese[8]. «Non credo che il suicidio si possa ridurre a un’unica causa, data la complessità psicologica della scelta di rinunciare alla vita», scrive Berardi, prevenendo le critiche di eccessiva semplificazione, ma, al tempo stesso, osserva che «quando i numeri sono così incredibilmente alti, quando il suicidio diviene un fenomeno di massa qualche motivazione comune deve esserci» (H 183). E la chiave del ragionamento, la spiegazione della dimensione di massa che assume il suicidio, sta – più che nei ritratti criminali, inevitabilmente grotteschi, un po’ come i ritratti della vecchia criminologia fin de siècle – nel titolo del volume, Heroes: un titolo il cui significato, però, si presta facilmente a essere frainteso, se non del tutto distorto. Il titolo si richiama infatti a un disco di David Bowie pubblicato nel 1977, nel quale l’artista britannico coglieva una trasformazione radicale nella figura dell’eroe: un eroe che non è più un soggetto, ma solo un oggetto, una cosa, un feticcio, riproducibile costantemente, all’interno di un quadro in cui dunque la realtà viene sostituita dalla simulazione e da simulacri. Come scrive Berardi nelle pagine introduttive: «La forma epica dell’eroismo è scomparsa verso la fine della modernità, quando la complessità e la velocità degli eventi umani hanno soverchiato la forza e la volontà. Quando il caos prevale l’eroismo epico è sostituito da grandi macchine di simulazione. Lo spazio del discorso epico viene occupato dalle corporazioni semiotiche, apparati che emanano illusioni largamente condivise. Questi giochi di simulazione spesso prendono forma di identità, come accade nelle sottoculture popolari, come il rock, il punk, la cybercultura e così via. Le origini della forma più moderna di tragedia stanno qui: sulla soglia le illusioni sono scambiate per realtà, e le identità sono percepite come un’autentica forma di appartenenza» (H 16-17). E proprio a partire dal fatidico 1977 – un anno per Berardi non solo simbolicamente cruciale – «il mondo trasmigrò dalla sfera dell’evoluzione umana alla sfera della de-evoluzione, o de-civilizzazione», gli eroi «si trasferirono in un’altra dimensione: si dissolsero, e divennero fantasmi», mentre «la razza umana, inseguendo finti eroi fatti di illusoria sostanza elettromagnetica, perse fede nella realtà della vita e dei suoi piaceri e cominciò a credere solo nell’infinita proliferazione delle immagini» (H 17). La trasformazione in simulacro della realtà – cui allude, un po’ cripticamente, il titolo del volume – è infatti per Berardi l’elemento cruciale della trasformazione che abbiamo vissuto nel corso dell’ultimo quarantennio, oltre che «la caratteristica quintessenziale del semiocapitalismo, il regime contemporaneo nel quale la valorizzazione del capitale è basata sulla costante emanazione di un’enorme quantità di informazione» (H 35).

Se nella lettura del «semiocapitalismo» proposta da Berardi un posto importante è occupato dalla «de-materializzazione» della produzione, ciò su cui attira soprattutto l’attenzione sono gli effetti che la trasformazione produce sugli individui, e cioè «la mutazione cognitiva e psichica che l’immersione prolungata in un ambiente digitale può produrre»: un’immersione che, al di là dei contenuti che vengono effettivamente proposti all’attenzione dei singoli, tende a produrre, soprattutto in virtù dell’iperstimolazione, «un effetto di desensibilizzazione all’esperienza corporea della sofferenza e del piacere» (H 59). E i terribili crimini di massa compiuti dagli individui considerati in Heroes costituiscono così «una manifestazione eccezionale di una tendenza generale di mutazione della reattività mentale» (H 59). A produrre la «desensibilizzazione» sono naturalmente molti processi, ma Berardi ne individua in particolare due, e cioè, da un lato, «la dissociazione dell’apprendimento linguistico dall’esperienza affettiva corporea», e, dall’altro, «la virtualizzazione dell’esperienza» (H 60). Nel quadro proposto da Berardi non può però mancare un riferimento alla dimensione più specificamente economica, e cioè non tanto al ruolo che le ‘macchine’ vengono a svolgere nell’interazione con gli individui, quanto all’utilizzo specifico che ne viene fatto all’interno del «semiocapitalismo», e dunque sulle conseguenze che da tale utilizzo derivano. «Il semiocapitalismo», scrive per esempio Berardi, «si fonda sullo sfruttamento delle energie mentali: l’attenzione è sotto assedio, sia nello spazio della produzione che in quello del consumo», e una simile iper-stimolazione dell’attenzione «implica un investimento costante di energia nervosa, […] molto più difficile da gestire e molto più imprevedibile di quanto lo fosse la forza muscolare che era al lavoro nella catena di montaggio industriale» (H 147). Quando evoca l’iper-stimolazione dell’attenzione, Berardi si riferisce a tutti quegli aspetti che vengono spesso ricondotti alle caratteristiche di ciò che è spesso definito «capitalismo cognitivo», «biocapitalismo» o «bioeconomia», ossia a una trasformazione – indagata a lungo dal post-operaismo, non senza qualche semplificazione e un’enfasi talvolta persino esasperata sulla tendenza[9] – che rende sempre più labili i confini tra vita e lavoro, e che viene invece a trasformare tutto il nostro tempo di vita in tempo di lavoro, grazie per esempio alla connessione costante in rete e alla telefonia mobile. In un contesto di questo tipo, molti degli strumenti tradizionalmente utilizzati dai lavoratori per negoziare il prezzo del proprio tempo di lavoro risultano del tutto inadeguati. «Il tempo di lavoro», scrive Berardi, «è frattalizzato, ridotto a frammenti minimi che possono essere riassemblati, e la frattalizzazione rende possibile per il capitale trovare continuamente le condizioni per il ridurre al minimo il salario» (H 150); inoltre, senza prossimità spaziale e continuità temporale, i singoli lavoratori non sembrano in grado di opporre alcuna significativa resistenza[10]. E anche perché non incontra alcuna resistenza reale, la stimolazione dell’attenzione che contrassegna il «semiocapitalismo» tende a innescare una vera e propria «mutazione». «L’organismo conscio e sensibile è sottoposto a una pressione competitiva crescente, a un’accelerazione degli stimoli, a uno stress costante dell’attenzione», tanto che – e qui si colloca un passaggio cruciale – «l’infosfera in cui la mente si forma ed entra in relazione con altre menti, diviene un’atmosfera psicopatogena» (H 151).

Naturalmente la connessione tra la formazione dell’«atmosfera patogena» e i casi estremi ricostruiti da Berardi nel volume non può che risultare labile, e in questo sta forse l’aspetto più provocatorio del volume. Un legame invece più forte appare quando lo sguardo si sposta su altri fenomeni di suicidio, in cui le dimensioni non possono far trascurare il peso delle influenze ambientali. In questo caso, Berardi si riferisce per esempio al suicidio cui ricorsero gli amerindiani dopo la colonizzazione spagnola, per sottrarsi alla condizione di schiavitù, o al Paputan balinese, esperienze che sono dolorosamente tornate alla mente in occasione per esempio della lunga catena di suicidi di dipendenti altamente qualificati di France Télécom[11], oppure al gesto estremo di quei giovani operai cinesi, che per protesta contro le terribili condizioni di lavoro negli impianti Foxconn, si sono tolti la vita gettandosi dal tetto delle fabbriche dormitorio in cui erano occupati, o alle migliaia di contadini indiani che dal 1997 si sono uccisi, schiacciati dai debiti contratti con la Monasanto per acquistare le sementi[12]. Questo tipo di suicidio, compiuto quasi sempre sul posto di lavoro, si avvicina infatti davvero molto – e probabilmente molto di più dei casi estremi e terrificanti degli stragisti cui è dedicata la prima parte di Heroes – a un comportamento in cui il suicidio diventa «la reazione degli esseri umani quando essi si trovano di fronte alla distruzione dei propri riferimenti culturali, e all’umiliazione della loro dignità», ossia proprio quella reazione che induce Berardi a riconoscere che «il suicidio segna così profondamente la scena del nostro tempo» (H 169). Ed è proprio il caso dei suicidi dei dipendenti di France Télécom a offrire la più nitida illustrazione di una logica terribile, che investe in modo specifico i lavoratori «cognitivi». Come scrive Berardi, «i lavoratori cognitivi sono stati costretti nella trappola della creatività: le loro aspettative sono sottomesse al ricatto produttivo, poiché sono obbligati a identificare la propria anima (la parte linguistica ed emozionale delle loro attività) con il proprio lavoro»; e dunque «i conflitti sociali e l’insoddisfazione sono percepiti come fallimenti psicologici, il cui effetto è la distruzione dell’autostima» (H 177). Gli strumenti adottati dalla direzione aziendale per aumentare la produttività – la meritocrazia, la competizione, l’individualismo – rompono la solidarietà fra colleghi, col risultato di lasciare solo il lavoratore dinanzi ai compiti crescenti richiesti, che vengono comunque accettati nonostante siano impossibili da svolgere. «Perché gli impiegati accettano questi compiti impossibili che gli vengono affidati?» si chiede Berardi, e la risposta che fornisce è centrata proprio sull’assenza di solidarietà fra colleghi: «perché la solidarietà è stata rotta, e ogni lavoratore è solo di fronte al ricatto del merito, e all’umiliazione della valutazione individuale che sta nelle mani di una gerarchia di mascalzoni», e ciò che segue «è un sentimento di colpevolezza, ansietà, risentimento reciproco per la percezione dell’incapacità di aiutarsi l’un l’altro e di creare solidarietà» (H 180). La «depressione condivisa» appare dunque, in questa prospettiva, come l’esito ricercato di una determinata strategia aziendale, «rivolta a esaurire le persone fino al punto in cui perdono ogni autonomia, ogni senso di solidarietà, così da diventare del tutto dipendenti dagli automatismi dello sfruttamento» (H 181).

La cifra distintiva, che definisce il contesto culturale e sociale in cui matura la diffusione di massa del suicidio, è dunque data dalla combinazione tra la «precarietà lavorativa» (intesa come «la cancellazione delle regole che sono state create nella relazione tra operai e capitale, e particolarmente la cancellazione del contratto che garantisce la continuità e la regolarità» H 215) e i due processi della diffusione delle tecnologie informatiche e della creazione della rete digitale: processi che hanno reso possibile la precarizzazione, nella misura in cui hanno consentito di ricombinare azioni produttive svolte in assenza di qualsiasi prossimità spaziale[13]. La convergenza di questi processi conduce però a un dato ulteriore, che Berardi identifica come la disgregazione dei due pilastri etici su cui si fondava la società moderna: per un verso, la responsabilità del borghese («davanti a Dio e di fronte alla comunità territoriale»), per l’altro la solidarietà tra lavoratori, in virtù della quale ogni singolo «era legato ai suoi compagni di lavoro dalla coscienza di condividere i medesimi interessi» (H 215). Oggi la situazione si profila invece come radicalmente opposta su entrambi i fronti. «Il capitalista post-borghese non si sente responsabile della comunità e del territorio, perché il capitalismo finanziario è totalmente deterritorializzato e non ha alcun interesse nel benessere futuro della comunità», mentre «il lavoratore post-fordista non ha più lo stesso interesse dei suoi colleghi, ma al contrario deve ogni giorno competere per il lavoro e il salario sul mercato deregolamentato e precario» (H 215-216).

L’obiettivo del libro di Berardi non consiste però solo nella denuncia del carattere ‘nichilista’ del capitalismo cognitivo, perché l’ambizione è anche quella di delineare – o forse solo prefigurare – una strategia capace di rispondere alla «partita del futuro»: una partita che si giocherà nei prossimi decenni tra le alternative di una «definitiva automazione del cervello collettivo» e l’«autonomia consapevole dell’intelletto generale» (H 216), tra la «sottomissione della mente alle regole della neuro-macchina globale secondo il principio competitivo dell’economia capitalista» e «l’emancipazione della potenza autonoma dell’intelletto generale» (H 219). L’ambizione è cioè quella di individuare «un metodo etico di sottrazione alla barbarie presente», oltre che di elaborare «il modo di interpretare i nuovi valori etici che la barbarie porta con sé» (H 220). E il fatto che venga evocato un «metodo etico», come possibile percorso di fuoriuscita dalla «barbarie», non è certo casuale, perché Berardi ritiene che il terreno della tradizionale azione politica sia, più che concretamente impraticabile, sostanzialmente incapace di incidere sulla realtà del mutamento.

La soluzione che viene profilata non può però non apparire deludente, o quantomeno ben poca cosa dinanzi alla capacità soverchiante del cupo panorama descritto nell’intero volume. Di fronte allo «spasmo» contemporaneo – «effetto della penetrazione violenta dello sfruttamento capitalista nel campo delle info-tecnologie, che coinvolge la sfera della cognizione, della sensibilità e dell’inconscio» – Berardi evoca infatti la «caosmosi» teorizzata da Felix Guattari nel suo ultimo libro, ossia «il passaggio osmotico da uno stato di caos a un nuovo ordine», inteso però solo nei termini di un’«armonia tra la mente e l’ambiente semiotico, e anche come condivisione simpatetica di un comune ambiente mentale» (H 232). In sostanza, dal momento che «la coscienza è troppo lenta per elaborare l’informazione che proviene dal mondo in accelerazione», e che dunque «il mondo non può essere tradotto in un cosmo, ordine mentale, sintonia e simpatia», «abbiamo bisogno di una trasformazione, il salto a un nuovo ritornello, a un nuovo ritmo: la caosmosi è il passaggio da un ritmo di elaborazione cosciente (ritornello) a un altro ritmo, che sia adatto a elaborare quel che il ritmo precedente non poteva elaborare», «un salto nella velocità della coscienza elaboratrice, e di conseguenza la creazione di un differente ordine di elaborazione mentale» (H 233-234). E sempre utilizzando la terminologia di Guattari, la strada che conduce alla «caosmosi» passa per la costruzione di un «caoide»: «un decodificatore vivente del caos», «una sorta di de-moltiplicatore, un agente di re-sintonizzazione, un agente linguistico che si liberi dal ritornello spasmico», «una forma di enunciazione (artistica, poetica, politica, scientifica) che riesce ad aprire i flussi linguistici a ritmi e cornici interpretative diverse» (H 234-235). Ma, in realtà, il «caoide» evocato nelle pagine finali rimane senza un volto, che non sia quello di una sottrazione rispetto alla politica e alla partecipazione politica, o quello di un’ironica presa di distanza da ogni profezia che riguardi il destino (più o meno catastrofico) dell’umanità[14]. E proprio per questo l’incubo totalitario dipinto in Heroes sembra in fondo destinato a non incontrare alcuna seria resistenza.

Il pessimismo che trasuda quasi da ogni pagina di Heroes, come d’altronde dagli altri libri recenti di Franco Berardi, può risultare sorprendente a chi non abbia seguito l’itinerario teorico compiuto negli ultimi anni dall’intellettuale bolognese, e forse soprattutto a quanti ricordino «Bifo» solo come il ‘profeta’ di quella «generazione dell’anno Nove» che, ormai quasi quarant’anni fa, privilegiava «una pratica della scrittura ‘trasversale’», si proponeva di «liberare il desiderio» e intendeva il linguaggio come una «pratica di sovversione permanente» capace di «far saltare la dittatura del significato» e «la dittatura del politico»[15]. A dispetto di questa immagine, il pessimismo di Heroes ha però radici molto profonde, che in qualche modo affondano proprio negli anni Settanta. Innanzitutto perché Heroes può essere letto come il provvisorio punto di approdo di un percorso di ricerca sulle trasformazioni del lavoro avviato più di quarant’anni fa, quando Berardi seppe cogliere – con indiscutibile lungimiranza – il ruolo che avrebbe avuto il lavoro intellettuale e intravedere la logica delle sue metamorfosi successive. Ma, in secondo luogo, anche perché il pessimismo che trapela da tutte le pagine di Heroes rappresenta per molti versi la conseguenza – forse imprevista – di quella «critica della politica» intrapresa negli anni Settanta, che ancora oggi – seppur in forme mutate – continua a contrassegnare la prospettiva di Berardi.

Le contraddizioni dell’«infosfera»

Nella ricca produzione teorico-politica di Berardi, Heroes è in effetti solo il capitolo più recente, nel quale è peraltro agevole ritrovare molti – se non tutti – i fili che tengono insieme la riflessione dell’intellettuale bolognese da più di trentacinque anni. Già all’inizio degli anni Settanta, Berardi cominciò infatti a interrogarsi sul significato politico che la creazione artistica poteva assumere nel nuovo contesto sociale e produttivo, e dunque a delineare il quadro in cui avrebbero preso forma le sperimentazioni ‘mao-dadaiste’ di «A/traverso»[16]. Contemporaneamente, iniziò però anche a indagare trasformazioni del lavoro e in particolare i processi che venivano a coinvolgere il lavoro intellettuale. Nelle pagine di Scrittura e movimento, riflettendo all’indomani della grande ondata di mobilitazioni che aveva investito nel 1973 il ciclo dell’auto in tutta Europa (e naturalmente a Torino), sosteneva che quel movimento aveva rappresentato per molti versi l’apice della parabola dell’operaio massa, e che proprio la vittoria di questa figura faceva prevedere l’inizio di una nuova fase e dunque la definizione di una differente configurazione. «In questa nuova composizione di classe», scriveva infatti, «il lavoro intellettuale e tecnico, l’intelligenza produttiva (la wissenschaft-technische-Intelligenz) tende a diventare determinante» (SM 8). E questo processo poneva una serie di problemi inediti, che riguardavano innanzitutto il tipo di organizzazione adottato dai diversi gruppi dell’estrema sinistra, inadeguato alle modificazioni in atto, ma anche la crisi della figura dell’intellettuale, il quale, pur assumendo ormai i tratti di «produttore di informazioni produttive», scriveva Berardi, non aveva fino a quel momento «saputo assumere coscientemente questo nuovo ruolo», continuando invece «ad agire entro la cultura come istituzione, a considerare separatamente la sua collocazione materiale dalla sua pratica testuale, dalla sua operatività cosciente» (SM 24). Le sperimentazioni comunicative di «A/traverso» e poi di Radio Alice costituivano in gran parte il tentativo di adottare uno stile comunicativo adeguato alla centralità del lavoro intellettuale e, al tempo stesso, un modo per prefigurare una nuova forma di azione politica[17]. E in questo senso, il ruolo ambivalente del processo di «massificazione della forza-lavoro intellettuale e tecnico-scientifica» era un elemento quasi fondativo nella riflessione di «A/traverso». Come si leggeva sulla rivista nell’ottobre del 1975: «L’intelligenza tecnico-scientifica è prodotta dentro il conflitto operai-capitale», ma, dal momento che «l’informatizzazione del processo lavorativo massifica e proletarizza uno strato sociale di lavoratori intellettuali, e questi si incontrano con la forza-lavoro scolarizzata e politicizzata che si è formata negli anni ‘60-’70, si apre una nuova decisiva contraddizione»[18]. In altre parole, «nel momento in cui il lavoro intellettuale si proletarizza, questo strato diviene portatore dei bisogni più avanzati, ma anche – come detentore del sapere sociale accumulato – diviene portatore della possibilità materiale di trasformazione operaia del meccanismo produttivo, da strumento di intensificazione dello sfruttamento a strumento di liberazione dal lavoro»[19]

Proprio nello spazio in cui i linguaggi delle avanguardie artistiche dei primi decenni del Novecento parevano diventare patrimonio di un critica di massa, andavano a collocarsi anche gli episodi principali della riflessione teorica condotta da Berardi negli anni Settanta. Al di là dell’efficacia di questi strumenti e dell’originalità dell’intera riflessione, lo scenario sociale doveva sensibilmente modificarsi alla svolta degli anni Ottanta, quando il mutamento del quadro politico faceva emergere le prime tracce di quel pessimismo radicale che oggi si ritrova nelle pagine di Berardi. Nel giugno del 1981, «A/traverso» per esempio scriveva che era cominciato «il tempo del dopo», un dopo che si presentava «come un deserto di cui non vediamo la fine»[20]. Ma ciò cui si riferiva questo testo non era il clima segnato dalla repressione e dalla spirale della violenza, seguita al rapimento di Aldo Moro, e neppure il «riflusso» che aveva spinto molti militanti ad allontanarsi dall’impegno politico. Il «deserto» cui alludeva «A/traverso» era piuttosto l’orizzonte della mutazione antropologica che si profilava ormai nitidamente. Una mutazione differente da quella di cui Pier Paolo Pasolini aveva intravisto i contorni qualche anno prima, nei famosi editoriali apparsi sul «Corriere della Sera»[21], ma i cui effetti non erano meno dirompenti. Citando McLuhan, «A/traverso» prevedeva infatti l’emergere di un processo di ‘ritribalizzazione’, innescato dalle nuove tecnologie, e in questa diagnosi affioravano già molti degli elementi che si riconoscono anche oggi nell’interpretazione di Berardi:

«oggi l’ambiente in cui viviamo è costituito non più di oggetti, ma di segnali la cui anima è il potere comunicativo e informativo di cui sono stati dotati. Viviamo in un ambiente definibile come infosfera, universo animato nel quale pulsano messaggi che qualcuno ha inviato perché altri possa riceverli, se vuole, o talvolta anche se non vuole. Una seconda caratteristica delle ritribalizzazioni delle facoltà intellettive è la rimitizzazione della memoria, con tutti gli effetti (spesso sconvolgenti) che questa può produrre. L’informatizzazione, l’immagazzinamento della conoscenza e della memoria e la loro automatizzazione, tendono a ridurre e cristallizzare la memoria viva, individuale del passato e del vissuto. La memoria tende ad essere sempre meno memoria umana, e sempre più memoria informatica. Questo produce effetti che oggi possiamo cominciare solo ad intravvedere. Il passato viene percepito come tempo senza profondità, come tempo non vissuto, come mera configurazione ottica. Alla percezione del vissuto e della sua pluralità si sostituisce la piattezza di una percezione tutta contemporaneizzata, senza dinamicità e senza diacronia. La fine della ragione critica è probabilmente inscritta inevitabilmente in questa de-memorizzazione. Ma al tempo stesso sono tutte da scoprire le potenzialità di rimitizzazione dell’universo»[22].

In quella fase, lo sguardo di Berardi non rinunciava a ritrovare, dentro la mutazione, delle potenzialità notevoli. In un frammento del gennaio 1980, poi pubblicato nel volume Presagi, scriveva per esempio che, «nella sincronizzazione senza sintesi e senza soggetto della percezione», era necessario «far funzionare nuovi punti di intersezione», «cercare e produrre i suoni capaci di attraversare e trasformare il ritmo della nostra epoca», «traversare il deserto fatto di segno che non si traducono in un unico linguaggio comprensibile»[23]. In altri termini, il nuovo nomadismo – ossia «la mobilità territoriale delle tribù videoelettronica» – poteva essere concepito anche come una realtà che consentiva «di fuggire costantemente dalle condizioni create dalla crisi capitalistica cercando dovunque possibilità di vita residuali»[24]. Un simile ottimismo doveva però mostrare di lì a poco tutta la sua ingenuità, e per questo risultano oggi molto più profetici i versi di Game over, un «poema videoelettronico» firmato da Berardi insieme a Enzo Crosio e apparso su «A/traverso» nell’ottobre 1981: «Vince sempre la macchina. La funzione esponenziale della velocità elettronica abbatte l’una dopo l’altra le funzioni della reattività biologica. / E prima o poi perdi»[25].

Anche se Berardi riconobbe negli anni Ottanta, oltre l’«omologazione» e la «superficialità», anche «un arcipelago di esperienze creative autentiche, di opere e di situazioni del tutto indifferenti alla logica del mercato», nel corso del decennio divenne piuttosto chiaro che si era ormai indirizzati verso «una mutazione antropologica, sociale, paradigmatica», verso un mutamento «confuso, e in molti punti inquietante», all’interno del quale si profilava anche «una nuova forma di totalitarismo, disincarnato ed astratto, ma non per ciò tollerabile»[26]. Quasi inevitabilmente, più che verso il futuro, lo sguardo di Berardi – un po’ come l’Angelus novus di Paul Klee – continuava a volgersi però verso il passato, nel tentativo di trovare una spiegazione alla catastrofe politica e esistenziale con cui si erano chiusi gli anni Settanta. Ed era in fondo per questo che, in occasione del decennale dal Settantasette, in Dell’innocenza, tornò a riflettere su quel movimento. Un movimento di cui «Bifo» non nascondeva affatto le ambiguità, che riconduceva alla compresenza di due diverse correnti. La prima «riproduceva il modello classico delle rivoluzioni del ventesimo secolo». La seconda invece «partiva dalla constatazione di un processo: il processo di liberazione del tempo umano dalla necessità del lavoro industriale» (I 37). Questa seconda corrente dunque «concepiva il movimento come consapevolezza pratica di un processo di proporzioni immense e dagli effetti sconvolgenti: il processo di estinzione del lavoro industriale e di generale trasformazione dell’attività umana» (I 38). E proprio in virtù di tale consapevolezza il Settantasette poteva essere considerato come un anno di «premonizione»: un anno in cui cioè, all’interno del movimento, emerse «la percezione (euforica prima e poi disperata) di un processo di mutazione dell’attività umana, dell’aggregazione e della comunicazione sociale, della stessa attività cognitiva e della trasmissione del sapere che oggi si sta dispiegando, e di cui ci manca ancora una comprensione adeguata» (I 38). Il titolo con cui nel giugno 1977 un numero di «Zut-A/traverso» annunciava, non senza qualche dose di provocazione goliardica, «la rivoluzione è finita, abbiamo vinto», stava a indicare così due processi distinti: da un lato, che la concezione moderna della rivoluzione doveva essere abbandonata per sempre, a vantaggio della «creazione di un’area sociale capace di incarnare l’utopia di una comunità che si sveglia e si riorganizza fuori dal modello predominante di scambio economico del lavoro e del salario» (I 49); dall’altro, quasi si trattasse di «una sorta di scongiuro», «l’indicazione di un atteggiamento mentale», il progetto «di creare le condizioni per affrontare in termini di sperimentazione consapevole e collettiva il processo di estinzione del lavoro» (I 50).

Se il Settantasette, secondo Berardi, tentò dunque di «dare una forma soggettiva, politica, riconoscibile e pratica a questo processo individuato astrattamente, in modo puramente teorico», questo sforzo naufragò dinanzi alla realtà di una transizione postindustriale che, di fatto, contrappose l’una all’altra «forza-invenzione» e «forza-lavoro»[27]. Ma la fine della rivoluzione sancita dal Settantasette era comunque, agli occhi di Berardi, un dato irreversibile, che chiudeva anche con la dialettica, nel senso che quella che «al pensiero dialettico appare come sofferta alienazione del lavoro, come dolorosa espropriazione dell’attività, può diventare estraneità gioiosa», e dunque non più «una destinazione finale, una soluzione dialettica, un aldilà storico nel Superamento», bensì «un attivo sottrarsi al lavoro ed una estraneità produttiva, utile» (I 70). Forse proprio qui stava l’eredità ancora preziosa del movimento sconfitto, nella sua «innocenza», ossia nella capacità di concepire «la condizione della rivolta non più come rivolta storica, come volontà di istituire un mondo storico giusto, ma come attivo sottrarsi, come saggezza», oltre che come «adattamento capace di rifiutare la menzogna storica, e dunque di sottrarsi alla dimensione dell’adattamento storico – per misurare direttamente l’esperienza del singolo su un ritmo che non è quello della storia, bensì del fluire del tempo storico» (I 107). E quando oggi, al termine di Heroes, Berardi evoca la necessità dell’ironia e della sottrazione, non fa altro che riproporre in modo solo leggermente diverso la «saggezza innocente» di cui il Settantasette – almeno in una sua componente – si fece portatore.

Nel corso degli anni Ottanta Berardi non cessò però di osservare quanto stava avvenendo al lavoro mentale nel corso della rivoluzione comunicativa. Nel saggio Il paradosso della libertà utilizzò infatti un’idea destinata a tornare molto spesso nei suoi scritti successivi. Riprendendo una formula di Ken Wilber, scrisse che «l’attività mentale è l’attività di un campo formato da flussi di energia e di informazione che si intersecano», e che possono essere visti come «sostanze che si mescolano nel cervello sociale», dando forma a una sorta di «psicochimica del sociale»[28]. E soprattutto chiarì in che termini la sempre più pervasiva rivoluzione comunicativa incidesse su questa «psicochimica»:

«Psicofarmaci, regolatori chimici del cervello […] si sommano in questo processo di produzione del sistema nervoso sociale, che diviene il processo di produzione centrale del sistema postindustriale. È per questo che il sistema potrebbe designarsi come società della produzione immateriale. Il campo mentale è pervaso e permeato da flussi materiali, in quanto materia sono le onde elettromagnetiche, e materia sono le pillole di Valium; ma il loro prodotto è immateriale. Il campo di circolazione di questi flussi possiamo definirlo infosfera. La mente individuale proietta il suo mondo come ecosfera»[29].

Anche se la fenomenologia della mutazione non poteva che essere solo ai capitoli iniziali, Berardi coglieva come la modificazione della «psicochimica sociale» avesse implicazioni dirompenti sul terreno della percezione sociale e sul terreno politico. Il principale effetto della «colonizzazione della mente umana» e della proliferazione dei segnali riguardava infatti la percezione del tempo e dunque la trasmissione della memoria. «Il modello dell’istanteneità comunicativa, la trasmissione di segni sostitutivi dell’evento reale», osservava, «determina una mutazione del meccanismo di base della memorizzazione: è azzerata la percezione stessa della diacronia, dello svolgersi degli eventi nel tempo, della successione degli istanti nel vissuto»[30]. E se tutto questo pareva determinare «una cancellazione della profondità temporale, della percezione stessa della continuità dell’esperienza personale nel passato nel presente verso il futuro»[31], sanciva anche, prevedibilmente, la chiusura definitiva di qualsiasi azione politica indirizzata verso il futuro, e dunque di qualsiasi progetto utopico di trasformazione radicale. Col risultato di rendere la depressione una condizione di massa:

«Quando l’immaginazione utopica ha mostrato segni di disattivazione, nel sistema cognitivo sociale, le antenne delle generazioni culturali che si erano formate nell’epoca di massima espansione di quella facoltà hanno cominciato a non ricevere più segnali. La depressione può essere interpretata come incapacità di decifrare e percepire coscientemente i segnali in arrivo. L’input di senso sembra ridursi a zero… Il narcisismo investito nella ricerca di senso si rovescia quindi in depressione. Il nichilismo spettacolare del sistema planetario militarizzato agisce come una bomba metafisica, come l’innesco di un processo di devitalizzazione di cellule informate secondo uno schema finalizzato, teologizzato, orientato verso il senso, verso l’utopia di un mondo razionale, verso il superamento dialettico. Il cervello sociale della generazione polarizzata sul senso si spappola e diviene incapace di immaginare, cioè di proiettare scenari concreti del futuro. Un disturbo dell’immaginazione è all’origine della depressione: l’immaginazione del futuro non ha più alcuna concretezza, alcuna vitalità. La depolarizzazione depressiva trova una traduzione adeguata ed un equilibrio nel regime psicochimico dell’eroina, assuefazione ossessiva, reazione obbligatoria ad uno stimolo ripetitivo. […] La depressione è azzeramento dell’input informativo, perché i recettori di impulsi, polarizzati sul senso, non riescono a registrare impulsi. Gli impulsi che circolano nell’infosfera videoelettronica funzionano secondo un codice indecifrabile: la ricezione consapevole tende a ridursi a zero, o forse il piano della consapevolezza si sposta. Si ha l’impressione che non accada più nulla, proprio mentre la quantità di informazione diviene infinitamente più alta. Ma in questo circolo può determinarsi una ripolarizzazione selvaggia […] Il mondo senza verità, resosi percepibile ad un cervello sociale privo del filtro del senso, bombarda il sistema nervoso inducendo dinamiche di panico o di conformismo ed omologazione»[32].

Benché il quadro iniziasse senz’altro a tingersi dei toni cupi del pessimismo, nella descrizione che forniva allora Berardi si poteva ravvisare ancora qualche traccia di ambiguità. La contrazione della percezione temporale e l’azzeramento della percezione della diacronia in qualche modo lasciavano ancora qualche elemento di speranza, se non altro perché, a cavallo tra anni Settanta e Ottanta, in tutta Europa i movimenti subculturali giovanili avevano innalzato la bandiera del No-Future, in una chiave non lontana da quella logica di ‘sottrazione’ in cui Berardi indicava in fondo il nucleo portante della «saggezza innocente» del Settantasette. Il moderato ottimismo con cui al principio degli anni Ottanta si poteva guardare a questi movimenti metropolitani, alla fine del decennio non poteva essere però riformulato negli stessi termini, e non a caso Berardi enfatizzava soprattutto gli elementi critici del processo in atto[33]. La fenomenologia della mutazione doveva però procedere ulteriormente, in questa stessa direzione, nel corso del decennio seguente. Se nel volumetto Lavoro zero Berardi riproponeva l’attualità di un programma di riduzione dell’orario di lavoro, come perno di una piattaforma rivendicativa per i nuovi movimenti, in quel testo lambiva anche l’insieme delle trasformazioni che avevano investito il lavoro mentale. E scriveva, per esempio, che «il coinvolgimento dei lavoratori nel processo produttivo diviene essenzialmente coinvolgimento dell’energia nervosa», un coinvolgimento il cui effetto era la nascita di una forma di «psicopatia». «La contraddizione sociale si manifesta sempre più nella forma della sofferenza mentale», notava inoltre in un passaggio per la verità incidentale, e per questo «la sofferenza mentale non è più un margine della vita sociale, non è più un fenomeno limitato e segregabile, ma dilaga nel cuore stesso della vita produttiva, ne diviene il principale prodotto sociale»[34]. Ma l’intero ragionamento, oltre che a sostenere la necessità della riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, era finalizzato a mostrare la senescenza della logica economica di misurazione dell’attività intellettuale in base al tempo individuale di lavoro[35]. E proprio per la scarsa attenzione riservata alla radicalità della svolta in atto, Berardi sarebbe tornato criticamente su questa insufficienza del proprio volumetto, che, come avrebbe scritto in un testo pubblicato nel 1995, aveva dimenticato l’elemento cruciale, ossia l’integrazione fra l’«infoproduzione» e ciò che definiva come «Neuromagma». Un elemento che faceva presagire scenari catastrofici:

«Io vedo due processi dominanti nella nostra epoca, che sono diversi in tutto, ma convergono nel senso della catastrofe implosiva. Il primo processo è quello della deterritorializzazione tecnologica. Frammenti di sapere digitalizzato trasformano la produzione, la comunicazione, l’esperienza quotidiana in un Neuromagma modulare, sottoposto a una ininterrotta ricombinazione. Il ciberspazio si espande illimitatamente e a crescente velocità, mentre il tempo di elaborazione cosciente non può espandersi alla stessa maniera e alla stessa velocità. Quanto più si espande la sfera del conoscibile, tanto più aumenta l’indecidibilità e l’ansia dell’attore umano. Questo mette in moto un secondo processo, completamente diverso dal primo: il residuo di fisicità che la digitalizzazione non ha potuto eliminare dalla scena sociale reagisce con un movimento disperato di riterritorializzazione. Il cervello incapace di elaborare una infosfera troppo ampia, troppo veloce, troppo densa, si abbarbica alle (illusorie) certezze fondamentali: le certezze dell’identità, della terra, del sangue, del popolo, della fede» (N 25-26).

Negli anni Novanta, la mutazione appariva però a Berardi ancora ambivalente, nelle sue potenzialità. Certo per un verso si presentava come «un processo di irreversibile mutamento biologico e genetico dell’organismo», ma al tempo stesso, Berardi osservava: «Il processo di riorientamento non è certamente lineare né consapevole, ma segue percorsi difficili da comprendere, anche perché chi cerca di analizzare questo processo è coinvolto a sua volta», e perché in questo quadro «si sviluppano nuove competenze, e queste nuove competenze si trasmettono da un organismo a un altro come per via di un contagio virale» (MC 18-19). Se da un lato segnalava le conseguenze distruttive del panico, della depressione, del sovraccarico, dell’anestesia (MC 53), dall’altro non pareva escludere l’eventualità che si trattasse degli effetti legati a una transizione, e che – come voleva d’altronde l’utopia cyberpunk – esistessero i margini per una sorta di ‘riappropriazione’ della tecnologia. Così, seppur marginalmente, evocava la «sorpresa» del «riapparire improvviso di un ritmo singolare nella trama della realtà che pretende all’identico», la «sorpresa» dell’«attualizzarsi dell’evento». Una sorpresa che naturalmente comprendeva l’irruzione dei movimenti: «Anche i movimenti», scriveva infatti, «appartengono a questa categoria di condivisione di sogni, di creazione di mondi», perché il movimento si configurava ai suoi occhi come uno «spostamento del luogo che porta gli individui nella condizione di vedere in comune un nuovo orizzonte, un orizzonte che non si vede che da quel luogo deterritorializzato» (MC 172-173).

«Punto di non ritorno»

Qualche anno dopo, in Exit, il discorso si faceva da questo punto di vista più chiaro, anche se forse proprio in questa fase la posizione di Berardi risentiva in modo ambiguo della seduzione dell’estetica cyberpunk. La via d’uscita dalla prospettiva della devoluzione – e cioè da una prospettiva in cui lo sviluppo delle forze in campo progrediva, senza però permettere loro una espressione lineare, e dunque rimanendo «entro modelli inadeguati, limitanti, cancerogeni» – era individuata infatti in «una mutazione che istituisca una nuova sintonia tra organismo cosciente e ambiente, tra cervello umano in funzione e sfere dell’intelligenza passata accumulata» (E 17). L’«evoluzione» cui pensava non era comunque un processo politico, bensì un processo antropologico, di cui – con più di qualche ambiguità – tratteggiava i contorni:

«Lo strumento che appare capace di agire sulla relazione mente-mondo è l’ingegneria neurochimica, e l’arte, che poco alla volta prende coscienza di essere una funzione dell’ingegneria neurochimica. Occorre agire sulla forma della relazione mente-mondo, e sulla consistenza neurochimica dell’attività mentale. Il metodo “Prozac” tende a diventare il metodo generale dell’azione di re-sintonizzazione mutagena. Milioni di persone prendono capsule che riprogrammano la mente umana: qui sta la svolta essenziale della civiltà occidentale. La riprogrammazione postumana, la fuoriuscita dall’umanità. La libertà futura è quella di riprogrammare il proprio corpo, la propria mente, la propria reattività grazie a tecniche di alterazione psicochimica e biogenetica. Libertà di essere quello che si vuole essere, cioè di proiettare il mondo che si vuole proiettare» (E 30).

Quando alla metà degli anni Novanta del secolo scorso rintracciava nel «metodo Prozac» una delle vie che potevano condurre nella direzione della «riprogrammazione postumana» e della «re-sintonizzazione mutagena», Berardi subiva probabilmente l’influenza di una sorta di ‘neo-psichedelismo’, che puntava a stabilire una connessione tra le contro-culture degli anni Sessanta e le utopie cyberpunk, e che trovava un campo di elaborazione per esempio nei testi e nelle iniziative di Franco Bolelli[36], oltre che in alcune iniziative dell’editrice Castelvecchi[37]. Il fascino di questa opzione doveva però rapidamente dissolversi, e già pochi anni dopo, al volgere del millennio, nelle pagine di La fabbrica dell’infelicità la prospettiva almeno sotto questo profilo sembrava essersi nettamente modificata. Le coordinate interpretative generali della trasformazione rimanevano immutate, ma si approfondiva la fenomenologia della condizione del «lavoratore cognitivo», che sottolineava in particolare come questa nuova figura tenda a considerare il lavoro «come la parte più interessante della sua vita» e come, per questo, cessi di opporsi «al prolungamento della giornata di lavoro», estendendo anzi il tempo di lavoro «per propria decisione e volontà» (FI 55). Naturalmente la sensazione di indipendenza e di autonomia dell’«infolavoro» nascondeva la realtà di una «nuova forma di dipendenza», incarnata «nella fluidità automatica della rete», la quale consentiva già allora – per esempio mediante il telefono cellulare – la «ricombinazione continua di una miriade di frammenti di produzione, elaborazione, smistamento e decodifica dei segni, e di unità informazionali di ogni tipo» (FI 68-69)[38]. Se una componente rilevante del post-operaismo italiano vedeva in queste trasformazioni un segnale dell’esaurimento della legge del valore e, dunque, della caduta della razionalità produttiva del sistema basato sullo scambio mercantile, a Berardi interessavano più le conseguenze psico-sociali di un totalizzante investimento di desiderio nel lavoro. E cioè innanzitutto la «desolidarizzazione generalizzata» (FI 56), il panico e la «depressione di massa». «La depressione», scriveva per esempio, «è intimamente legata all’ideologia dell’autorealizzazione, e all’imperativo felicista», e proprio in questo senso notava anche che l’«uso delle sostanze psicostimolanti o antidepressive» era «l’altra faccia della nuova economia», e che «l’assuefazione alle sostanze psicotrope, quelle che si comprano in farmacia e quelle che si comprano al mercato illegale» era «un elemento strutturale dell’economia psicopatogena» (FI 76). Come si è visto, non si trattava di elementi nuovi, perché Berardi aveva già evocato il panico e la depressione come conseguenze della pervasività dell’infosfera, ma senza dubbio nella Fabbrica dell’infelicità – in chiave critica, nei confronti per esempio di entusiasti della Rete come Pierre Lévy, ma in realtà anche in chiave (implicitamente) autocritica, rispetto al moderato ottimismo di alcuni anni prima – l’enfasi sulle componenti «psicopatogene» della nuova economica cresceva notevolmente. E, soprattutto, queste componenti venivano a contrassegnare non tanto uno specifico utilizzo delle nuove tecnologie, quanto la stessa struttura dell’«infosfera»:

«L’infinita varietà dell’infosfera supera le capacità di elaborazione dell’organismo umano tanto quanto la sublime natura supera le capacità di sentimento dell’uomo greco, quando il dio Pan si presenta all’orizzonte. L’infinita velocità di espansione del ciberspazio e l’infinita velocità di esposizione di segnali che l’organismo percepisce come vitali per la sopravvivenza producono uno stress percettivo, cognitivo e psichico che culmina in un’accelerazione pericolosa di tutte le funzioni vitali, il respiro, il battito cardiaco, fino al collasso. […] non si tratta tanto di una psicopatia individuale, ma della manifestazione individuale di una psicopatia sociale largamente diffusa, tendenzialmente generalizzata. E il comportamento collettivo che mostra i segni più evidenti del panico. D’altra parte il panico collettivo genera fenomeni come l’aggressività irrazionale contro gli emigrati, come la violenza insensata di massa negli stadi, ma anche fenomeni apparentemente normali come quelli che caratterizzano le relazioni personali nello spazio urbano contemporaneo» (FI 78-79).

Sebbene non si trattasse di temi nuovi per la riflessione di Berardi, gli elementi della fenomenologia della «mutazione» parevano ormai coordinarsi sempre più strettamente dentro una visione quantomeno più cupa, in cui le tracce di speranza, se non svanivano del tutto, divenivano comunque più labili. E così appariva già nei suoi tratti di fondo l’ipotesi che sorregge Heroes, e che stabilisce una connessione diretta tra il «sovraccarico infosferico», la «desolidarizzazione» e le manifestazioni più o meno devastanti della «psicopatia sociale»:

«Questi comportamenti non possono essere affrontati con gli strumenti della persuasione politica o della repressione giudiziaria per il semplice fatto che non hanno quasi nulla a che fare con la politica, l’ideologia, ma dipendono da una psicopatia sociale scatenata dal sovraccarico infosferico, dall’iperstimolazione e dallo stress cognitivo ininterrotto a cui l’organismo sociale è sottoposto a causa dell’elettrocuzione permanente. E l’elettrocuzione permanente è la condizione normale di un sistema in cui le tecnologie comunicative di rete (che inserisce l’organismo in un flusso infinito iperveloce di segnali economicamente rilevanti) sono usate in condizione sociale competitiva. Quando l’organismo raggiunge un punto insostenibile di sovraccarico può manifestarsi una crisi di panico che lo porta al collasso, oppure può determinarsi uno scollegamento dell’organismo dal flusso della comunicazione, e una improvvisa demotivazione psichica che gli psicologi chiamano depressione» (FI 79).

Dinanzi alla portata di questa trasformazione, Berardi riconosceva però anche qualche ambivalenza, e in particolare ravvisava nel movimento di Seattle il primo segnale di una possibile azione di «ricombinazione». Il «cognitariato», e cioè il soggetto del lavoro cognitivo, non era comunque da interpretare come un soggetto più o meno potenzialmente ‘centrale’, come negli anni Sessanta era stato l’«operaio massa», e soprattutto la sua azione – che pure Berardi auspicava ponesse alla base la rivendicazione di un «salario minimo planetario» – non doveva essere intesa in termini politici, bensì come un’azione di «ricombinazione». «L’azione culturale, sociale, politica, che si svolge nella rete telematica non è affatto un processo sovrastrutturale», e proprio per questo la caratteristica necessaria per un movimento radicale doveva consistere «nella capacità di attraversare i circuiti della comunicazione globale con i flussi destrutturanti» (FI 188). Il concetto guida diventava così, ai suoi occhi, quello di «ricombinazione», sempre nella convinzione che «solo il lavoro cognitivo» potesse «decostruire e ricombinare la macchina di coordinazione produttiva del capitale globalizzato» (FI 190)[39].

Nei quindici anni che separano La fabbrica dell’infelicità da Heroes, Berardi non ha cessato di impegnarsi generosamente per dare concretezza all’idea della «ricombinazione» come forma di azione capace di contrastare la logica del «semiocapitalismo»[40]. L’11 settembre 2001 doveva però calare più di un’ombra sulle speranze della «ricombinazione», ed era proprio a ridosso degli attentati contro le Twin Towers che Berardi iniziava a delineare la sua previsione più fosca, secondo la quale il sucidio-omicidio si massa era destinato a diventare un’«epidemia». Dopo gli attacchi, in un testo in cui riprendeva alcune suggestioni di Jean Baudrillard, scriveva infatti che la vera novità emersa l’11 settembre, vero e proprio «punto di non ritorno», era il «suicidio micidiale»:

«Negli ultimi tempi abbiamo assistito alle prime manifestazioni di questa nuova moda, che nei prossimi anni è destinata a dilagare. Una pandemia di furiosa infelicità si sta diffondendo: seduzione consumista ed esclusione fanno una miscela spaventosa nella periferia povera del mondo. Il crollo delle illusioni idiote della new economy diffonde l’infelicità nelle stesse metropoli occidentali. Folle di giovani maschi umiliati si vestiranno di esplosivo e andranno a farsi esplodere nei bar affollati dell’ora di punta. […] Nessuna civiltà può resistere all’onda d’urto del suicidio di massa, e nessuna repressione potrà fermarla. […] Ciò che spinge al suicidio sono l’odio e la disperazione, due beni disponibili in grande e crescente quantità. A questo si aggiunge la disponibilità di strumenti di sterminio che può usare chiunque abbia una conoscenza tecnologica poco più che elementare. Il punto di non ritorno è superato. Il suicidio micidiale dilaga come un virus autoreplicante, provoca reazioni aggressive da parte dei dominatori, e queste a loro volta moltiplicano le azioni di suicidio micidiale. Nel pianeta dilaga il disumano, incontenibile perché pervasivo e autoreplicante»[41].

Nel clima successivo all’11 settembre 2001, Berardi non esitava a evocare anche lo scenario apocalittico di un futuro ormai prossimo, nel quale «il contagio cannibalistico» si sarebbe diffuso «nelle pieghe della vita quotidiana, eliminando centinaia di milioni di discendenti dell’uomo di Neanderthal, e distruggendo ogni residuo culturale di umanità, per lasciare in vita tribù ipertecnologiche disumane»[42]. E anche se avrebbe in seguito moderato i toni apocalittici, Berardi non avrebbe nella sostanza rivisto quell’ipotesi così fosca, che alcuni anni dopo – in Dopo il futuro, un saggio concepito come una sorta di contrappunto al Manifesto futurista di Marinetti, a un secolo dalla sua pubblicazione – tornò infatti a ribadire ulteriormente. A dispetto di ogni utopia, sosteneva allora Berardi, la net-economy aveva sancito una completa «flessibilizzazione» e «frattalizzazione» del lavoro, la «totale dipendenza del lavoro cognitivo dall’organizzazione capitalistica della rete globale» e la «dipendenza del pensiero dal flusso di informazione» (DF 107). Queste trasformazioni non producevano solo implicazioni politiche o economiche, perché in realtà innescavano soprattutto «una psicopatologizzazione della relazione sociale», di cui erano sintomi evidenti l’utilizzo massiccio di psicofarmaci, l’epidemia di disturbi dell’attenzione e anche la diffusione del suicidio. «Il fenomeno suicidiario», scriveva Berardi, «è divenuto l’atto politico cruciale sulla scena politica globale», un fenomeno che sembrava suggerire che il genere umano era ormai «fuori tempo massimo» e che la disperazione era diventata «il modo prevalente di pensiero sul futuro» (DF 108). «Ci stiamo abituando all’idea di convivere con una disperazione pericolosa che costeggia sempre più da vicino la vita quotidiana», e proprio in uno scenario in cui il futuro era destinato a divergere radicalmente dalla speranza, il suicidio acquistava un significato diverso rispetto al passato. «Il suicidio», e in particolare «il suicidio micidiale, la strage che si accompagna alla cancellazione della propria esistenza senza speranza e senza futuro», scriveva infatti Berardi, «è il vero fenomeno emergente dell’epoca che segue al crollo di ogni speranza, al dissolversi di ogni alternativa sociale e politica» (DF 127). E proprio questa ipotesi viene oggi a costituire il cuore di Heroes, oltre che l’elemento più sconcertante di un quadro sempre più privo di elementi di speranza, sempre più vicino a una distopia senza alcuna via d’uscita.

Certo l’odierno pessimismo di Berardi può apparire semplicemente come una conseguenza delle trasformazioni del «semiocapitalismo», ma probabilmente non è solo il frutto dell’indagine condotta – con indubbia coerenza – sulle metamorfosi del lavoro e, più in generale, sul complesso di una «mutazione» che viene a modificare la condizione umana. Oltre a scaturire dall’esplorazione degli effetti che comportano la «frammentazione» e la «frattalizzazione» del lavoro, il pessimismo di Heroes – come cercano di mostrare le prossime pagine – nasce infatti anche dalle conseguenze delle scelte teoriche compiute da Berardi negli anni Settanta, con l’obiettivo di contrastare le derive ‘politiciste’ dei gruppi della sinistra radicale e, al tempo stesso, di raccogliere la sfida che proveniva tanto dalla ‘rivoluzione’ femminista del «partire da sé», quanto dalla critica della «vita quotidiana» concretamente praticata dai movimenti metropolitani. È infatti proprio per un coerente sviluppo di quelle scelte che Berardi è giunto a ‘rimuovere’ dal proprio campo teorico la politica, e dunque a espellere qualsiasi elemento di potenziale conflitto dal cupo affresco del «semiocapitalismo».

Composizioni

Così come l’indagine sulla metamorfosi del lavoro, anche la critica della politica contrassegna fin dalle prime tappe il percorso di Berardi, anche perché essa viene intesa – non senza fondamento – come uno sviluppo del tutto lineare delle ipotesi operaista. Ipotesi cui certo l’intellettuale bolognese impresse una curva originale, ma di cui però non abbandonò le principali intuizioni. In effetti Berardi può essere considerato come il più visionario fra gli esponenti di quel filone teorico-politico – ben più eterogeneo di quanto spesso si riconosca – che fu l’operaismo italiano[43]. E da questo punto di vista, il suo primo libro, Contro il lavoro, che poco più che ventenne pubblicò nelle Edizioni della Libreria Feltrinelli[44], segnalava già in modo evidente come la sua lettura della «rivoluzione copernicana» proposta da Mario Tronti in Operai e capitale procedesse in una direzione ben diversa da quella seguita da quasi tutte le componenti dell’operaismo e del post-operaismo: non tanto perché riconosceva nelle lotte operaie il motore dell’innovazione tecnologica, quanto perché rompeva piuttosto nettamente con alcuni principi di fondo della tradizione novecentesca del movimento operaio, come soprattutto l’idea della conquista la macchina dello Stato come tappa necessaria verso l’edificazione del socialismo, e perché configurava la «rivoluzione» come un processo conflittuale che procedeva nella direzione di una progressiva riduzione dell’orario di lavoro[45]. Ma in questa rilettura, la posizione di Berardi era probabilmente molto più fedele al metodo indicato dalla «rivoluzione copernicana» di quanto non fossero invece le versioni che, al principio degli anni Settanta, ‘riscoprivano’ il leninismo e tornavano a riaffermare la necessità di un partito di avanguardie politiche. Proprio l’avversione al leninismo (e al ‘politicismo’ che ne derivava, nella lettura proposta dai principali gruppi della sinistra «extraparlamentare» dei primi anni Settanta) doveva indurre Berardi a mettere severamente in discussione non solo una specifica forma organizzativa, ma, per molti versi, la stessa idea di un’azione politica organizzata.

Il punto di avvio di questa critica – che si intreccia sempre con la riflessione sul nuovo ruolo del lavoro intellettuale – risale a più di quarant’anni fa, e cioè al momento in cui, già nel 1970, Berardi uscì da Potere operaio, sulla base delle convinzione che questa organizzazione avesse abbandonato l’impostazione originaria – che incentrava tutte le rivendicazioni su un piano strettamente salariale – e avesse invece adottato un quadro molto più tradizionale, segnato dal recupero del leninismo, da un marcato politicismo e da un esasperato volontarismo[46]. In questo modo – come avrebbe sostenuto retrospettivamente Berardi, quasi trent’anni dopo – Potere operaio aveva finito col recuperare una vocazione «prometeica», secondo la quale la conquista dello Stato (o quantomeno lo scontro con la «macchina» dello Stato) era il passaggio obbligato per realizzare un radicale progetto di trasformazione delle relazioni sociali. Ma, al tempo stesso, spostando l’asse della sua azione verso il confronto-scontro con lo Stato, Potere operaio aveva anche riconvertito i propri obiettivi, che erano passati dall’azione rivendicativa nei luoghi di lavoro alla costruzione di un «partito» rivoluzionario non molto lontano dal modello bolscevico (e dunque a un’attività indirizzata principalmente al proselitismo e alla formazione ideologica delle «avanguardie»)[47]. Proprio nel tentativo di contrastare la deriva imboccata da Potere operaio (e dallo stesso Negri), a partire dal 1970 Berardi intraprese una strada che l’avrebbe condotto a considerare come ormai inservibile il modello organizzativo ‘leninista’ o ‘neo-leninista’, centrato sul ruolo delle avanguardie (tanto ‘esterne’, quanto ‘interne’). Proseguendo quella stessa strada, in seguito Berardi avrebbe inoltre sviluppato una «critica della politica» sempre più radicale: una critica che sarebbe approdata non solo ad attaccare le ipotesi sull’«autonomia del politico», ma soprattutto a negare qualsiasi autonomia reale, e dunque qualsiasi potenzialità, all’azione politica. Lungo quel percorso – in cui Berardi avrebbe incontrato tanto il pensiero di Deleuze e Guattari quanto le sollecitazioni che provenivano dal movimento femminista – si sarebbe delineata una riflessione estremamente originale, che peraltro sviluppava fino al punto estremo alcune delle originarie ipotesi dell’operaismo di Tronti[48].

Il rifiuto della deriva leninista di Potere operaio indusse Berardi innanzitutto a storicizzare l’esperienza dei gruppi extra-parlamentari della fine degli anni Sessanta. «I gruppi rivoluzionari», si leggeva per esempio nelle pagine introduttive di Scrittura e movimento, datate aprile 1973, «hanno segnato l’inizio della loro fine proprio nel momento in cui hanno riscoperto il leninismo», perché da allora avevano iniziato a pensare «che il movimento dovesse essere diretto dal loro ‘progetto’» e che dunque «gli organismi di massa (comitati, nuclei, assemblee, consigli) fossero o dovessero funzionare come effettive cinghie di trasmissione della loro direzione» (SM 12). Al contrario, il movimento, secondo la lettura di Berardi, era ormai sostanzialmente in grado di determinare in modo del tutto autonomo dalle organizzazioni le proprie scadenze conflittuali, ma il dato era soprattutto che la proliferazione dei «comportamenti» conflittuali – attraverso un’estensione a cerchi concentrici, che dalla fabbrica raggiungeva il territorio – poneva una serie di problemi diversi rispetto al passato. Nonostante questa analisi sembrasse convergere con la lettura proposta in quegli stessi mesi da Negri (anche per l’utilizzo di espressioni fortemente ambigue)[49], in realtà lo sviluppo successivo andò in una direzione differente, che escludeva totalmente qualsiasi margine di riutilizzo di schemi anche vagamente ‘neo-leninisti’: la convinzione era infatti che i «comportamenti» e i «bisogni» contenessero in se stessi una potenzialità antisistemica (che non richiedeva alcuna mediazione politica), ma anche che qualsiasi mediazione organizzativa dovesse finire col riprodurre meccanismi distorsivi, destinati a deviare la spinta conflittuale verso obiettivi fittizi. Proprio in questa fase, d’altro canto, la crisi del gruppi innescò un lungo dibattito diretto contro l’idea di una militanza concepita come ‘missione’ e come ‘sacrificio’ personale. Come scrisse il Gruppo Gramsci in uno dei suoi documenti più significativi, era necessario «un diverso modo di fare politica», che non rimuovesse la dimensione ‘privata’ della vita, ma che, al contrario, prefigurasse «concretamente e praticamente i primi embrioni di vita diversa» [50]. Dal punto di vista teorico, uno degli sforzi principali di rilettura dell’operaismo, capace di tener conto di questa estensione del conflitto, fu senza dubbio la «teoria dei bisogni» sviluppata sulle pagine della rivista «aut aut», anche sulla scorta di alcune suggestioni di Ágnes Heller[51]. Anche Berardi – che peraltro fin dal 1973 non aveva esitato a scrivere che «La pratica della felicità è sovversiva», per celebrare «l’esperienza di migliaia di giovani, che nel loro modo stesso di vita quotidiana si pongono fuori dell’establishment» (SM 9) – imboccò questo stesso sentiero, ma probabilmente egli portò a conseguenze ancora più radicali, anche sul piano teorico, la critica alla militanza.

Attorno alla metà degli anni Settanta, la nuova centralità dei «bisogni» e dei «comportamenti» suggerì a molti intellettuali militanti – tra cui naturalmente lo stesso Berardi – la necessità di riprendere e sviluppare quella «critica della politica» che Marx aveva solo abbozzato. Il fatto che quel progetto fosse considerato così urgente era legato, oltre che alle dinamiche del conflitto sociale, all’esigenza di criticare le ipotesi sull’«autonomia del politico» avanzate in quegli anni dal padre dell’operaismo, Mario Tronti, anche perché quelle ipotesi erano allora intese da molti come una sorta di legittimazione teorica della strategia del «compromesso storico» enunciata da Enrico Berlinguer e concretizzatasi nell’appoggio del Pci ai governi a guida democristiana[52]. Lo stesso Berardi non mancò di criticare le ipotesi trontiane degli anni Settanta[53], ma – a differenza di molti altri, che intesero la critica della politica sostanzialmente come un’indagine rivolta a mettere in luce le funzioni capitalistiche dello Stato e a chiarire quali fossero i margini conflittuali che in quella sfera si aprivano – utilizzò quel grimaldello teorico anche contro le pretese della ‘politica rivoluzionaria’ portata avanti dai gruppi. In Teoria del valore e rimozione del soggetto, forse uno dei suoi libri più importanti, non veniva infatti semplicemente svolta – come recitava il sottotitolo – una Critica dei fondamenti teorici del riformismo, perché Berardi si scagliava in special modo contro le stesse premesse della teoria leninista del partito (e in particolare contro l’idea cardine della «coscienza di classe»). La premessa di tutto il discorso, in cui emergeva già la combinazione fra l’impostazione operaista e la filosofia di Deleuze e Guattari, era che la società capitalistica si fondasse su una «rimozione» fondamentale, «la rimozione della soggettività autonoma di classe operaia, della classe come movimento che realizza i suoi bisogni nella lotta contro l’organizzazione del lavoro e per il potere» (TV 31). Se il compito politico che Berardi si prefiggeva consisteva nel far riemergere il ‘rimosso’, dal punto di vista teorico l’esigenza era invece quella di mostrare i meccanismi con cui la teoria marxista aveva provveduto a ‘rimuovere’ comportamenti e i bisogni. In questa prospettiva, la «politica» diventava semplicemente «il luogo in cui i bisogni delle masse sono ridotti ad immagine spettacolare, a riflesso di un riflesso, ritualizzati e ridicolizzati, mentre la loro reale urgenza è rimossa, cancellata» (TV 139). Ma se questa rimozione – che aveva raggiunto il culmine tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta – era stata messa in crisi dall’eruzione dei «bisogni» alla fine degli anni Sessanta, i gruppi della sinistra radicale avevano finito col riprodurre i medesimi meccanismi di ‘rimozione’, che in particolare occultavano la trasformazione che si svolgeva nella «vita quotidiana»:

«L’esperienza dei gruppi ha esaurito la propria capacità di direzione rivoluzionaria e di trasformazione del movimento, proprio perché non è più mediazione politica delle esigenze materiali delle masse, ed invece riproduce un vecchio modo di comporre le spinte politiche rimuovendone l’autonomia e la materialità, e riducendole entro categorie teoriche e schemi organizzativi volontaristici ed in ultima analisi terroristici e polizieschi. La politica, nella pratica dei gruppi – come dei partiti della tradizione seconda e terzo internazionalista – è unificazione terroristica; il personale, la forma della vita quotidiana, nella sua funzionalità ed interdipendenza con la forma complessiva dei rapporti di classe, viene terroristicamente ridotta alla forma categorizzata, passata, (rituale) del politico; e se rifiuta di essere ridotta a questo schema, viene rimossa, espulsa dalla sfera della politica, eliminata come residuo irriducibile alla politica. Ma il terreno della liberazione del personale, della collettivizzazione del quotidiano è il terreno decisivo – non meramente come sfera del ‘personale’, ma come terreno di trasformazione (organizzativa) dell’esistenza delle masse» (TV 140-141).

Nelle pagine di Finalmente il cielo è caduto è caduto sulla terra, l’analisi teorica sulla ‘rimozione’ dei bisogni si spostava verso il presente, proponendo – come alternativa a ogni struttura organizzativa più o meno leninista – la formula del «piccolo gruppo in moltiplicazione ed in ricomposizione trasversale» (FC 8). Se per un verso riconfermava la convinzione che «sul terreno del quotidiano» i bisogni collettivi raggiungessero «la loro qualità politica» (FC 23), Berardi salutava però solennemente anche la «fine della politica». Una «fine» determinata dalla stessa modificazione del conflitto, il quale dai luoghi del lavoro concentrato si era esteso alla società, penetrando nel reticolo di micro-comportamenti, per loro stessa natura inafferrabili dalla logica della mediazione politica, e alla ricerca piuttosto della via della ‘sottrazione’, ossia di quella che Berardi chiamava allora «separ/Azioni»:

«il terreno della politica, da sempre terreno della rimozione del soggetto, non può più darsi che come spettacolo quando il soggetto si colloca altrove ed emerge sulla scena della storia. Ed allora anche per il capitale, se pure il nucleo centrale di ogni suo sforzo resta la trasformazione del tempo di vita in valore, per la mediazione del lavoro, il sistema di controllo non può che articolarsi e seguire – disperatamente, però – la dinamica delle separ/Azioni, delle fughe. Ed ecco il sistema del controllo rincorrere il movimento su questo terreno post-politico, e farsi criminologia, psichiatria, sociologia del lavoro, analisi del linguaggio, nuova didattica, sociologia. E mentre i loschi figuri del riformismo armano nuovi Noske contro gli operai, e i loro professori ex-marxisti cianciano di ‘autonomia del politico’, la realtà delle cose è la fine della politica, la sua definitiva trasformazione in spettacolo, in nostalgica messa in scena del controllo del tutto sulle parti» (FC 34).

Lette a quasi quarant’anni di distanza, è inevitabile che le valutazioni formulate allora da Berardi debbano apparire segnate, più che da distorsioni ideologiche, dalle urgenze politiche del momento. Ciò nondimeno, non può sfuggire la lucidità con cui veniva intravista nel «terreno post-politico», proprio dei comportamenti, la dimensione in cui – più ancora che al livello dello scontro politico (e della repressione) – si sarebbero effettivamente giocati i destini della ristrutturazione. Sotto il profilo della riflessione teorica, uno degli aspetti più significativi del discorso era la rivendicazione dell’eredità dell’operaismo italiano, o quantomeno di alcune sue intuizioni. In effetti, in alcuni passaggi fondamentali, Berardi indicava lo strumento che aveva consentito di rompere il meccanismo della ‘rimozione’ dei bisogni, e dunque di reinserire il soggetto nella teoria, nella nozione operaista di «composizione di classe»: